Da Redação

O Viomundo começa a publicar hoje a série ”A queda da Síria, vitória tática dos sionistas e dos neocons”, do documentarista e analista político Tomás Amaral.

Ela é composta de três artigos.

Segue o primeiro.

Série ”A queda da Síria, vitória tática dos sionistas e dos neocons”

Artigo 1: Origem e ascensão dos neocons na política dos Estados Unidos

Por Tomás Amaral*

A queda do governo sírio representa uma perda estratégica para Rússia, Irã, China e todos que aspiram pelo fim da ordem imperialista; e uma vitória tática para Israel, Estados Unidos e os seus vassalos europeus.

A ofensiva da coalização de mercenários terroristas — entre eles, os jihadistas do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderado pelo ex-membro do ISIS e da Al-Qaeda, Abu Mohammed Al-Golani — que tomou de assalto importantes cidades sírias até entrar na capital Damasco e provocar a fuga do presidente Bassar al-Assad, em 8 de dezembro de 2024, retoma a execução da estratégia sionista e neoconservadora de Estados Unidos e Israel, traçada há pelos menos três décadas, de derrubar todo e qualquer governo no mundo árabe que, nos termos sionistas, “represente alguma ameaça a Israel”.

Se levarmos em conta que a ocupação israelense é um cavalo de troia no Oriente Médio para se apoderar do petróleo e dominar geopoliticamente a região, podemos interpretar como “ameaça a Israel” qualquer povo vizinho que viva em sua própria terra com um governo soberano.

O objetivo de Estados Unidos e Israel é não deixar de pé um único governo soberano capaz de se defender militarmente, colocar presidentes títeres em seus lugares e controlar os recursos naturais da região, especialmente gás e petróleo.

Para compreendermos os últimos acontecimentos na Síria e o atual contexto de guerras generalizadas, faz-se necessário reconstituirmos a guinada na política externa estadunidense —teorizada nos anos 1990 pela ala dos neoconservadores e colocada em prática, no início do século, pelo governo Bush — e sua evolução ao longo das administrações subsequentes.

Em 1996, cinco anos depois da dissolução da União Soviética, durante o auge do neoliberalismo e de uma ordem mundial unipolar desfrutada pelos Estados Unidos, o recém-eleito primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encomendou a membros da ala político-ideológica que atua nos círculos de poderes estadunidenses, conhecida como “neoconservadores” ou neocons, um projeto de estratégia geopolítica para o seu governo.

Um grupo liderado pelo neocon Richard Perle escreveu o artigo, que depois foi expandido e transformado em livro, A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, que poderíamos traduzir para o português como Uma Ruptura Total: Uma Nova Estratégia para Proteger o Reino.

O livro advoga a ruptura com os acordos de paz feitos com o governo palestino em gestões anteriores; uma colaboração estreita entre Israel e Estados Unidos na política externa; mais investimentos bélicos para Israel; a derrubada do governo de Saddam Hussein no Iraque; uma “contenção” da Síria por meio de guerras por procuração.

O grupo liderado pelo neocon Richard Perle (acima) escreveu o artigo ”A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm” (Uma Ruptura Total: Uma Nova Estratégia para Proteger o Reino), que, entre outras coisas, advogava a ruptura dos acordos de paz feitos com o governo palestino em gestões anteriores, a derrubada de Saddam Hussein e “contenção” da Síria por meio de guerras por procuração

Apresenta, portanto, o cerne da estratégia que os próprios neoconservadores levariam para dentro do governo estadunidense nos anos subsequentes: derrubar todos os governos árabes soberanos e, consequentemente, se apoderar do petróleo (embora esse detalhe não esteja explícito no documento).

O general quatro estrelas reformado, Wesley Clark, revelou em uma entrevista para o site jornalístico Democracy Now, em 2007, o conteúdo de um memorando classificado a que ele teve acesso, que apresentava a estratégia do governo Bush, em 2001, de derrubar em cinco anos os governos destes sete países muçulmanos: Iraque, Síria, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e Irã.

Esse é o roteiro de uma política neocon formulada no governo Bush, que retoma a estratégia desenhada no A Clean Break, de 1996, que foi — e ainda vem sendo — levada a cabo, embora com modificações geográficas e cronológicas, com atualizações, acréscimos e restrições, conforme a conjuntura e os embates geopolíticos.

A corrente político-ideológica dos neoconservadores se inspirou nas ideias de Leo Strauss, um filósofo judeu alemão radicado nos Estados Unidos, que produziu sua obra em meados do Século XX.

Os principais straussianos na tradição acadêmica estadunidense figuram entre os intelectuais que fundaram a corrente política neoconservadora.

Uma curiosidade é que grande parte deles são judeus ex-trotskistas que migraram para o neoliberalismo no campo econômico e o conservadorismo no campo político.

Das ideias de Strauss, os neoconservadores se inspiraram principalmente no elitismo tipicamente aristotélico — a concepção de que um pequeno grupo esclarecido deve governar as multidões — e na ideia de se refundar um mito nacional para representar a mística e a ideologia dos Estados Unidos: um mito que seja capaz de servir como base para um novo projeto político em busca de hegemonia.

Dois acadêmicos, também filhos de imigrantes, amigos e influenciados por Strauss, Irving Kristol e Donald Kagan, são considerados os fundadores da corrente do neoconservadorismo, que, a partir dos anos 1970, passou a atuar na academia, na mídia e, principalmente, na política.

Leo Strauss, Irving Kristol e Donald Kagan, os “pais” da corrente do neoconservadorismo, que, a partir dos anos 1970, passou a atuar na academia, na mídia e, principalmente, na política dos EUA. Fotos: Wikimedia Commons

O neoconservador mais veterano da política estadunidense é Donald Rumsfeld, que iniciou sua carreira política em cargos burocráticos no governo Eisenhower; foi deputado durante o governo de John F. Kennedy; conselheiro do presidente Richard Nixon; secretário de defesa do presidente Gerald Ford; serviu ao governo de Ronald Reagan, nos anos de 1983 e 1984, como embaixador especial para o Oriente Médio; atuou em altos cargos no setor privado do final dos anos 1970 até o início dos anos 2000, nas indústrias farmacêutica e tecnológica; e foi o secretário de defesa de George W. Bush, de 2001 a 2008.

Donald Rumsfeld iniciou sua carreira política antes de existir o neoconservadorismo, mas foi reabilitado como figura política pela chegada dos neocons ao poder — depois de ter sua imagem no imaginário coletivo da sociedade estadunidense associada a uma política nefasta do passado, marcada pelo macarthismo, a corrupção e as atrocidades da Guerra do Vietnã.

O governo que alçou a ala dos neoconservadores ao poder foi o de Ronald Reagan, na década de 1980.

Irving Kristol, fundador do movimento, foi um dos principais conselheiros de Reagan na economia e na política externa, desempenhando um papel semelhante ao que os notórios Brzezinski e Kissinger desempenharam em governos anteriores. A política externa neoconservadora é, por incrível que pareça, ainda mais agressiva que a de Kissinger e Brzezinski.

O governo Reagan foi marcado pelo envolvimento de militares e agentes de inteligência em escândalos de tráfico de drogas e armas, corrupção e financiamento de mercenários e grupos de extermínio que atuaram na América Central combatendo camponeses e marxistas.

Os neocons seguiram na rotatividade de altos cargos políticos, mantendo sua influência nos governos de George H. W. Bush (pai) e Bill Clinton, nos anos 1990. Reagan e Bush, do Partido Republicano, e Clinton, do Democrata. O governo Clinton, portanto, marca a infiltração da ala neoconservadora no Partido Democrata.

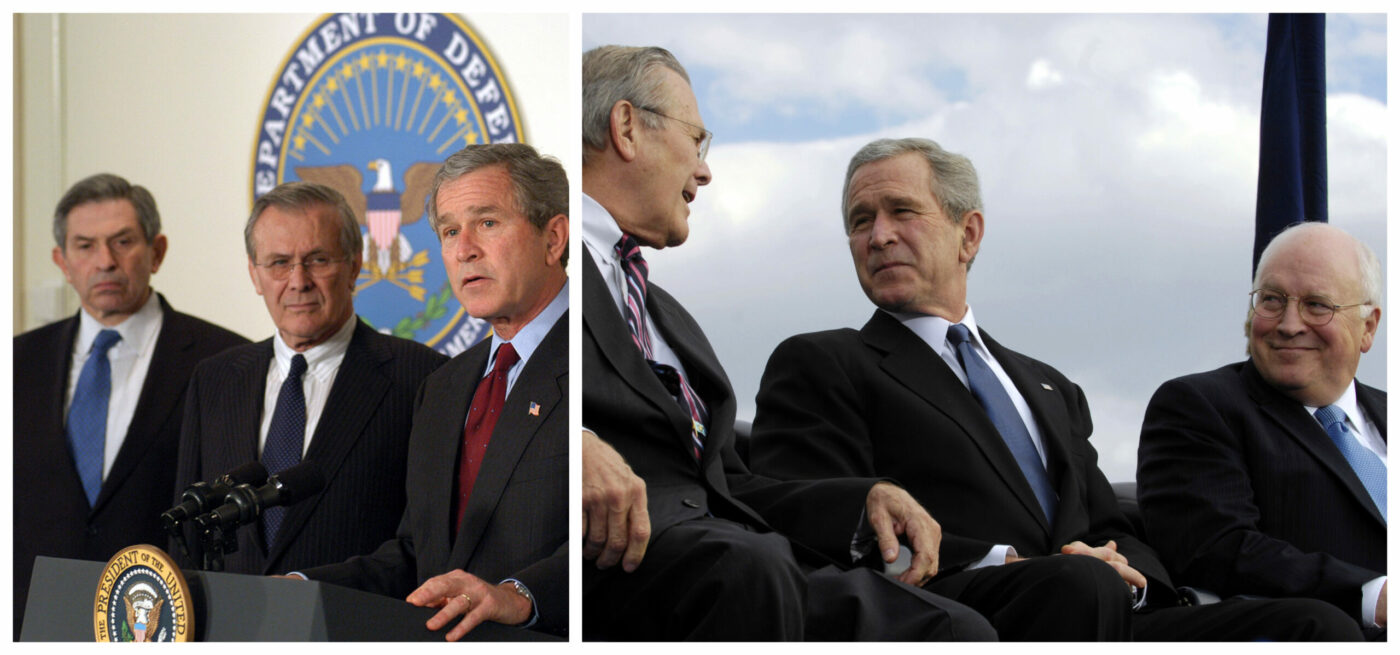

Mas é George W. Bush, o filho, que vai montar uma espécie de Dream Team dos neoconservadores em seu governo, em 2001, com destaque para três figuras: Dick Cheney, o vice-presidente; secretário de defesa; e Paul Wolfowitz, subsecretário de defesa.

Esses são os principais falcões de guerra que marcaram uma das décadas mais sangrentas dos últimos tempos.

À esquerda, 2003: Paul Wolfowitz e Donald Rumsfeld, respectivamente subsecretário e secretário de Defesa dos EUA, e o presidente Bush. À direita, 2006: Rumsfeld, Bush e o vice Dick Cheney. Fotos Wikimedia Commons

Diversas fontes alegam que quem governou de fato nesses dois mandatos do governo Bush foi o vice-presidente Dick Cheney. Bush era uma espécie de boneco de fachada, que dava declarações à imprensa e assinava as políticas formuladas pela cúpula neoconservadora liderada por Cheney.

O atentado às torres gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, foi o evento a partir do qual a política externa de golpes de estado e invasões a países muçulmanos soberanos produtores de petróleo se iniciou.

Além do documento A Clean Break, encomendado por Netanyahu em 1996, os neocons fundaram um think thank, em 1997, chamado Project for the New American Century, ou PNAC, no qual produziram documentos que formulavam estratégias de política externa para os Estados Unidos, também com o enfoque em regime changes (golpes de estado) no sudoeste asiático (Oriente Médio), seguindo a mesma linha de política estratégica desenhada em A Clean Break.

Em um programa escrito por uma equipe do PNAC, intitulado Rebuilding America’s Defenses, os autores argumentam que o processo de transformação necessário para projetar uma total dominação global dos Estados Unidos será lento, a não ser que haja “algum evento catastrófico e catalizador – como um novo Pearl Harbor”, referindo-se ao ataque sofrido pela marinha estadunidense em 1941, que permitiu que o governo Truman retaliasse o exército japonês, demonstrando ao mundo sua superioridade bélica ao jogar as duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki.

Um detalhe interessante de se frisar no exemplo evocado é o fato de que o evento de Pearl Harbor é considerado, por analistas e historiadores dissidentes da versão oficial do governo, um false flag.

Muitos depoimentos de atores dos meios político e militar levantam contradições e apontam para a tese de que o governo estadunidense soube com antecedência do planejamento do ataque japonês à base de Pearl Harbor e facilitou o seu acontecimento, às custas das vidas de seus próprios soldados, para permitir uma retaliação devastadora, inaugurando a era nuclear.

O premiado jornalista John Pilger alegou em 2002 que o “11 de setembro” foi o “novo Pearl Harbor”.

Entre as produções de literatura política do PNAC, encontram-se documentos que ressaltam a necessidade de os Estados Unidos conquistarem sua segurança energética tendo acesso ao petróleo do Oriente Médio, especialmente do Iraque e do Irã.

São esses os estrategistas que estariam no comando dos governos dos Estados Unidos de 2001 a 2009.

Em uma conferência no London Institute of Petroleoum, em 1999, dois anos antes de chegar à vice-presidência, Dick Cheney, então CEO da companhia petrolífera Halliburton, advoga a expansão das corporações anglo-saxônicas do petróleo sobre a região do Oriente Médio.

Ele lança a indagação aos CEOs das companhias petrolíferas ocidentais presentes na palestra: “Por volta de 2010, nós vamos precisar de uma quantidade adicional de cerca de 50 milhões de barris por dia. De onde virá esse petróleo?”

Dick Cheney, vice-presidente dos EUA de 2001 a 2009. Segundo diversas fotos, ele teria sido o presidente de fato nos dois governos Bush, segundo diversas fotos. Foto: PBS

A narrativa oficial do governo Bush sobre o 9-11 (o atentado de 11 de setembro) de que jihadistas treinados por Osama Bin Laden sequestraram dois aviões comerciais e os colidiram sobre as duas torres do World Trade Center, provocando a sua queda, é cheia de inconsistências apuradas por comissões no Senado e apontadas em depoimentos de civis sobreviventes, bombeiros e policiais militares que atuaram no resgate das vítimas, e engenheiros, físicos e químicos que participaram de perícias.

Apurou-se que explosivos implantados nas estruturas dos prédios foram o que provocou as explosões, e não a colisão dos aviões.

No dia fatídico do atentado, o sistema de defesa aéreo dos Estados Unidos, o NORAD, marcou um exercício de simulação de defesa aérea ocupando todas as suas aeronaves e as levando para longe do espaço aéreo de Nova York.

A lista de coincidências suspeitas é interminável. A verdade toda ainda não foi revelada. O leitor pode se aprofundar no assunto acompanhando na internet, por exemplo, o movimento 9/11 Truth Movement ou o Architects & Engineers for 9/11 Truth.

O que se sabe com certeza é que o governo Bush mentiu em sua versão dos fatos e que há muitos indícios de que o atentado seja um false flag planejado e executado pelos próprios neocons do governo, em parceria com Israel e cumplicidade da Arábia Saudita.

E o grande objetivo desse aparente false flag teria sido criar o pretexto e as condições para colocar em prática as estratégias — formuladas pelos neocons no artigo A Clean Break e no Project for the New American Century — para redesenhar o Oriente Médio, iniciando as guerras do petróleo, derrubando governos, eliminando “ameaças” a Israel e garantindo aos Estados Unidos o acesso ao petróleo do Iraque e de outros países.

Em resposta ao atentado de 11 de setembro, Bush iniciou sua “guerra ao terror”. Na política interna, a guerra ao terror justificou a aprovação do Patriot Act, um pacote de legislação que suprimiu os direitos dos cidadãos estadunidenses, dando poder ao governo e suas forças policiais para investigar e prender sem provas qualquer um que fosse por eles considerado suspeito.

Os abusos policiais do período Bush são correlatos à atuação da polícia e do exército nas ditaduras militares da América Latina no Século XX. A repressão recaiu sobretudo sobre os imigrantes.

Muitos jovens muçulmanos foram condenados sem provas, e às vezes sem nem mesmo processo, a cumprir penas em presídios federais e, em alguns casos, no presídio de segurança máxima de Guantánamo, em solo cubano ocupado, onde se aplicavam as técnicas do manual de tortura Kubark, elaborado pela CIA nos anos 1960 e adotado pelas ditaduras militares latino-americanas.

O Patriot Act, assinado em outubro de 2001, na prática, deu ao governo dos Estados Unidos o poder de reprimir qualquer movimento popular, perseguir qualquer crítico ou jornalista investigativo sem precisar de mandado ou processo judicial.

Na política externa, a campanha antiterror materializou-se nas invasões do Afeganistão e do Iraque.

A invasão do Afeganistão se deu sob o pretexto de que Osama Bin Laden, um antigo amigo saudita da família Bush, treinado pela CIA nos anos 1980 para combater a União Soviética no próprio Afeganistão, e suposto autor do atendado de 11 de setembro, estaria escondido nas montanhas do país, com a cumplicidade do governo Talibã.

Os Estados Unidos bombardearam, invadiram e ocuparam o país por duas décadas, provocando a morte de centenas de milhares de pessoas, mas não lograram o seu alegado objetivo: a captura de Osama Bin Laden.

A invasão do Iraque se deu sob o pretexto de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, proibidas em uma convenção internacional assinada em Paris, em 1993, e que, se o líder iraquiano não provasse a inexistência de tais armas, dentro do prazo estipulado pelo Conselho de Segurança da ONU instrumentalizado pelos Estados Unidos, estes invadiriam o Iraque.

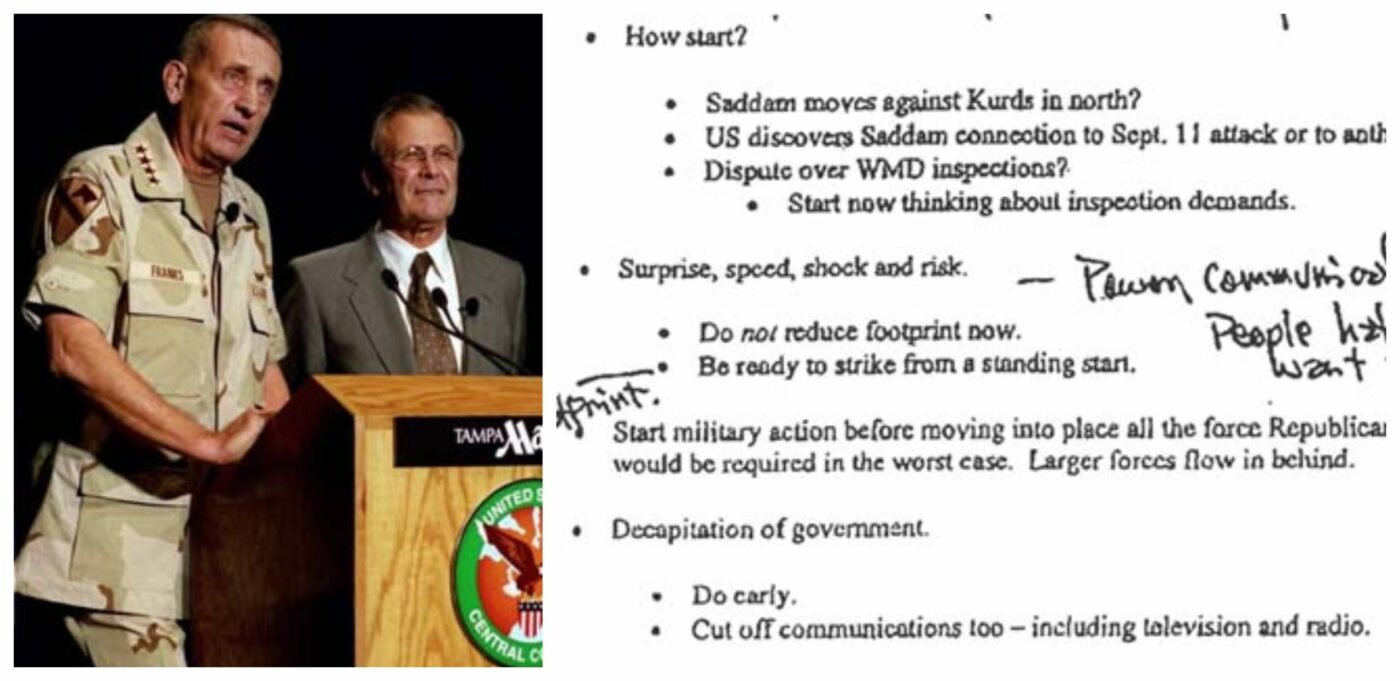

27 de novembro de 2001, Tampa, Flórida: o general Tommy Franks, chefe do Comando Central dos EUA, e o secretário de Defesa Donald Rumsfeld após reunião sobre um novo plano de guerra com o Iraque. EUA estabelecem como meta inicial de combate a ”decapitação do governo”. À direita, anotações usadas por Rumsfeld para discutir Franks o planejamento da invasão. Fotos: Departamendo de Defesa EUA

No dia 19 de março de 2003, o Pentágono lançou a sua campanha militar Shock and Awe (Choque e Pavor) com centenas de mísseis cruzeiros e bombas caindo sobre Bagdá, atingindo estruturas militares e civis, deixando a cidade em chamas, com milhares de baixas civis.

A acusação da existência de armas de destruição em massa se provou, mais tarde, uma mentira de guerra fabricada em Washington.

Uma longa campanha diplomática, usando todo tipo de pressão, foi feita para que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse a resolução que permitia aos Estados Unidos bombardear o Iraque. O presidente Saddam Hussein foi deposto.

Três anos depois, ele foi capturado por milícias pró-Estados Unidos em um esconderijo e foi espancado e assassinado.

Em 2008, o instituto britânico Opinion Research Business (ORB) publicou uma pesquisa que relata que mais de 1 milhão de pessoas no Iraque já havia morrido em decorrência da guerra iniciada em 2003.

Em 2010, o soldado estadunidense Bradley Manning vazou para o site Wikileaks vídeos e milhares de documentos secretos, que expunham crimes de guerra, torturas, chacinas e estupros praticados sistematicamente pelas forças militares dos Estados Unidos no Iraque, contra militares e civis, homens, mulheres e crianças.

Em 21 de agosto de 2013, Bradley, que atuava no Iraque como analista de segurança, foi condenado a 35 anos de prisão. No dia seguinte, anunciou ser uma mulher transgênero e pediu para ser reconhecida e chamada como Chelsea Manning. Em 2017, teve a sua pena comutada para sete anos e saiu da prisão.

No complexo penitenciário de Abu Ghraib, próximo a Bagdá, os oficiais estadunidenses praticavam torturas e violências sexuais como forma de entretenimento. Um sobrevivente da prisão relatou em uma matéria jornalística que foi forçado a praticar um ato sexual com seu próprio pai na frente dos soldados americanos, sob ameaça de tortura e assassinato.

As reservas de dólares e ouro iraquianas foram roubadas pelo exército americano. Boa parte da infraestrutura do país foi destruída. O caos se instalou no país com a eclosão de uma guerra civil prolongada, que somou a violência de grupos armados à dos militares estadunidenses sobre a sociedade civil.

Foto vazada de uma sessão de tortura na prisão Abu Ghraib, no Iraque

Antes de invadir o Iraque em 2003, o governo Bush-Cheney fomentou uma revolução colorida na Venezuela, junto à oligarquia, à alta cúpula militar e à mídia corporativa do país, com passeatas da oposição que evoluíram para um golpe militar.

O golpe foi executado, o presidente Hugo Chávez foi destituído e um presidente interino, prontamente reconhecido pelos Estados Unidos, assumiu o Palácio de Miraflores por dois dias. Chávez foi sequestrado e levado de helicóptero para uma ilha, onde um oficial deu ordens para fuzilá-lo.

Parte dos soldados se rebelou contra os superiores, negando-se a cumprir a ordem, resgatando Chávez do sequestro e reconduzindo-o de volta em uma aeronave ao palácio presidencial.

Paralelamente, o povo tomava as ruas, resistindo ao golpe, e militares de baixa e média patentes, leais a Chávez, invadiram o palácio, prenderam os golpistas e abortaram o golpe.

O golpe de estado na Venezuela se conecta totalmente à estratégia neocon de conceder aos Estados Unidos o acesso às principais matrizes energéticas do planeta: petróleo e gás.

A Venezuela, como sabemos, possui a maior reserva de petróleo no mundo. E como se não bastasse, Chávez desafiou o domínio dos Estados Unidos no continente americano, expresso e perseguido desde a Doutrina Monroe em 1823, e o controle político dos Estados Unidos sobre a OPEP.

Um evento de extrema importância para compreender o golpe fracassado dos Estados Unidos na Venezuela foi a cúpula da OPEP que Chávez organizou em setembro de 2000, em Caracas.

Depois de décadas controlando politicamente a OPEP, principalmente por meio de seu acordo com a Arábia Saudita, os Estados Unidos assistiram ao protagonismo geopolítico e econômico de um presidente latino-americano, recém eleito, reorganizando o cartel do petróleo — que não tinha uma cúpula presencial desde 1975, quando houve um ataque terrorista em Viena — e instando os países membros a adotarem uma postura nacionalista, valorizando o preço do barril e contrariando, como consequência, os interesses estadunidenses.

Eventos históricos se passaram na cúpula em Caracas: Chávez seduziu, com seu carisma e sua ideologia nacionalista, cada um dos chefes de governo dos países membros, que aplaudiram calorosamente sua intervenção no encontro. E ele logrou fazer Irã e Arábia Saudita retomarem o diálogo, depois de décadas de conflito.

Os múltiplos significados e eventos dessa cúpula da OPEP acenderam todas as luzes vermelhas de alerta em Washington.

Se o vice-presidente Dick Cheney, estrategista do governo Bush, preparava o governo dos Estados Unidos para invadir sete países em cinco anos com o objetivo de controlar a maior parte das reservas de petróleo mundiais, nem em seus piores pesadelos ele poderia imaginar e tolerar um presidente latino-americano esquerdista que desafiava a Doutrina Monroe; abria as portas da América Latina para a China, a Rússia e o Irã; protagonizava a construção de organismos multilaterais que desafiavam a ordem imperialista e neoliberal, como a UNASUL, ALBA e CELAC; detinha a maior reserva de petróleo do mundo; desorganizava a OPEP do ponto de vista dos Estados Unidos (leia-se: reorganizava a OPEP); e tinha a capacidade de reestabelecer diálogos entre vassalos dos Estados Unidos, como o então rei da Arábia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, e inimigos dos Estados Unidos, como o então presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, para costurarem, juntos, políticas que contrariavam os interesses de Washington.

Chávez sofreu o golpe de estado de 2002, mas o derrotou. Desde então, os Estados Unidos promovem na Venezuela uma incessante guerra híbrida, com sanções econômicas, desabastecimento provocado, sabotagem tecnológica — como o ataque hacker ao sistema da companhia petrolífera venezuelana PDVSA em 2002, distúrbios de rua com grupos armados financiados, campanhas midiáticas de desinformação e tentativas de invasão.

Depois da morte de Chávez por um câncer agressivo, com suspeita de ter sido contraído por envenenamento por plutônio (assim como o de Yasser Arafat), os Estados Unidos pensaram que a revolução bolivariana estaria com os dias contados, mas, para sua contrariedade, o presidente Nicolás Maduro resistiu a todas desestabilizações e tentativas de golpe de estado ocorridas entre 2014 e o presente momento.

Os chefes de estado Ahmadinejad, Chávez e o Rei Abdullah. Foto: Wikimedia Commons

Em 2006, a administração Bush-Cheney fomenta no Sudão — um dos sete países do memorando classificado citado pelo General Wesley Clark — uma guerra civil financiando grupos paramilitares mercenários e separatistas para combater as tropas do governo.

A guerra civil culminou, cinco anos depois, na separação entre o Sudão e o, então criado, Sudão do Sul.

Os Estados Unidos já vinham há alguns anos financiando e treinando o Exército Popular de Libertação do Sudão (EPLS) e tinham sua rede de contatos com grupos e lideranças rebeldes. A principal razão da guerra por procuração dos Estados Unidos contra o governo sudanês foi um acordo selado entre o presidente Omar al-Bashir e a companhia petrolífera estatal da China, CNPC.

O governo sudanês concedeu seus campos de petróleo para o governo chinês explorar em troca de vultuosos royalties mensais e uma enorme soma de investimentos em infraestrutura no país, incluindo a construção de estradas, hospitais, malha ferroviária, uma grande estação petrolífera e a reestruturação do porto do país, localizado na cidade Porto Sudão, no Mar Vermelho.

Quando a China começa, em 2005, a construir o seu complexo petrolífero no Sudão, a cúpula neocon da administração Bush-Cheney encarou o fato como uma ameaça total à hegemonia dos Estados Unidos no continente, e deu início à guerra por procuração separatista para afetar o projeto chinês.

Em 2007, o governo Bush cria a organização militar AFRICOM, forçando o alinhamento de diversos países africanos às diretrizes políticas e econômicas de Washington, para tentar conter a aproximação da China à África e o seu acesso aos recursos naturais deste continente.

O roteiro descrito pelo General Wesley Clark, que mencionava sete países atacados (Iraque, Síria, Líbia, Líbano, Somália, Sudão e Irã) em cinco anos, sofreu alterações. Seis desses sete países sofreram de fato trocas de governo, mas não em cinco anos.

E o Irã, o único que não sofreu câmbio de regime, desde então sofreu várias tentativas de golpe, revoluções coloridas, uma série de sanções econômicas e ameaças de invasão — os Estados Unidos chegaram a pressionar o Conselho de Segurança da ONU para invadirem o Irã, da mesma forma que invadiram o Iraque.

Durante a era Obama, as revoluções coloridas da Primavera Árabe deram continuidade à agenda neocon de derrubar governos no mundo árabe e controlar as reservas de petróleo e os territórios por onde passam, ou podem passar, corredores de gás e petróleo.

Na atual década, durante a administração Biden, a agenda neoconservadora sofreu indiscutíveis revezes.

Como o fortalecimento dos BRICS e derrota da OTAN frente à Rússia na guerra da Ucrânia. Somado a isso, a dificuldade que Israel vem tendo em seu objetivo declarado de eliminar o Hamas e o Hezbollah.

No entanto, a queda de Bassar al-Assad representa uma vitória tática para os neocons e sionistas, que logram, vinte e oito anos depois, o objetivo expresso no documento A Clean Break de promover câmbio de regime na Síria — o sexto país da lista mencionada pelo General Clark.

No próximo artigo, detalharemos a evolução da estratégia neocon, ao longo deste século, que fez eclodir a guerra por procuração no território sírio, em 2011, e culminou no queda de Assad, em 2024.

*Tomás Amaral é formado em Cinema pela Universidade Estácio de Sá (RJ). Atua como documentarista e analista geopolítico.

*Este texto não representa obrigatoriamente a opinião do Viomundo.

Leia também

Putin rejeita ‘derrota’ da Rússia na Síria e defende retirada de tropas de Israel do país