Por Gustavo Guerreiro*, especial para o Viomundo

Às vésperas da COP30, enquanto Brasília ajusta discursos sobre liderança ambiental e Belém se prepara para acolher o mundo, outro Brasil se apresentou, sem filtros, na 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas.

Não foi um palco para slogans ou selfies oficiais, mas um espelho do Brasil profundo. E o que refletiu ali é a distância entre a imagem de “potência verde” e a vida real nas aldeias.

Para essas mulheres, justiça climática não é meta de carbono em planilha internacional; é a diferença entre adoecer e viver, entre romper um ciclo de violência e garantir a continuidade de uma cultura. É política pública que se inscreve no corpo.

O tema do encontro foi “Mulheres Guardiãs do Planeta pela cura da Terra” colocou o debate onde ele precisa estar: no chão.

Mulheres de todos os biomas reafirmaram o que a política costuma sofisticar até a inércia: a terra é extensão do corpo, e o corpo é extensão do território. A fórmula pode parecer apenas poética, mas o conteúdo é concreto.

“Somos guardiãs dos nossos corpos e dos nossos territórios”, resumiu Jozileia Kaingang, da ANMIGA. A noção de corpo-território, tantas vezes rotulada de “identitária”, se impõe como categoria potente: uma floresta não é um estoque de carbono; é um organismo vivo que, violentado, devolve violência como doença, fome e luto, quase sempre com rosto de mulher e de criança.

Nesse mesmo espírito, a fala da Cacika Irê (Juliana Alves, do povo Jenipapo-Kanindé, do Ceará) sintetizou a virada de método que atravessa o movimento: “O movimento de mulheres indígenas só está conseguindo avançar porque está mostrando para os políticos que há uma diferença enorme entre governar a partir dos gabinetes e estar presente no chão do território”.

Não é uma frase de efeito; é um diagnóstico de governança. Ela aponta que a distância entre o papel e a vida, entre o decreto e a vida que pulsa nas aldeias, define o sucesso ou fracasso de qualquer política climática.

Estar presente no território, como lembram as lideranças, não é visita protocolar com comitiva e foto; é escuta contínua, serviços que chegam, proteção que fica e processos decisórios que acontecem com e não sobre os povos.

O governo esteve presente e abriu canais de diálogo, com destaque para a participação da ministra Sonia Guajajara e da ministra Marina Silva. Isso importa.

Mas a contradição que atravessa a máquina pública segue latente: enquanto se celebra bioeconomia e se reverenciam saberes ancestrais nos palcos, o plano fiscal e político do Congresso Nacional retrógrado ainda atua no compasso da expansão acelerada de commodities e da pressão por flexibilizações ambientais.

A retórica de vanguarda climática convive com ofensivas legislativas que fragilizam licenciamento, com a disputa em torno do Marco Temporal das terras indígenas, e com a reativação de obras que historicamente abriram frentes de desmatamento e conflito. Essa fricção não é um detalhe de bastidor para quem precisa viver sem medo.

Há, no entanto, um movimento substantivo e propositivo vindo da base.

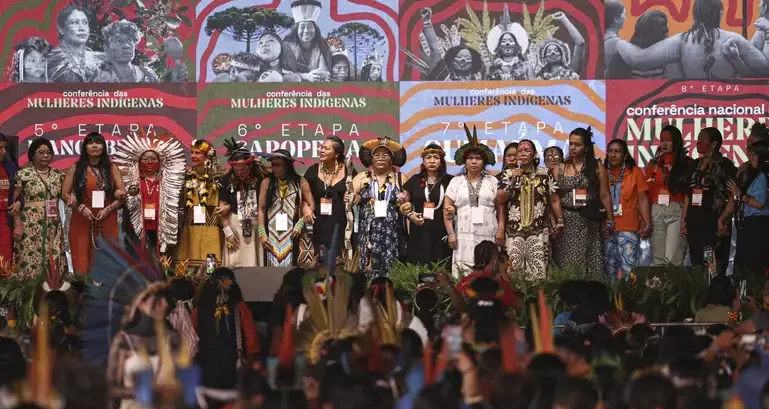

Reunidas em Brasília, cerca de cinco mil mulheres indígenas de todos os biomas levaram um plano, não apenas queixas.

A Conferência organizou propostas em eixos que vão de direito e gestão territorial a emergências climáticas, saúde, educação e enfrentamento à violência de gênero. Dali emergem 50 prioridades para compor um Plano Nacional de Políticas para as Mulheres Indígenas, com compromisso público de encaminhamento pelo governo e a criação de um grupo de trabalho interministerial para dar andamento ao plano.

O gesto é inédito e tem densidade institucional: é construção de política feita a partir de uma escuta qualificada, precedida de etapas regionais e ancorada na consulta livre, prévia e informada, como manda a Convenção 169 da OIT, e com medidas concretas como a criação da Casa da Mulher Indígena em cada bioma e a elaboração de protocolos de atendimento específicos para suas realidades.

Essa arquitetura tem um valor adicional, pois recoloca o Estado no território de forma não episódica.

Demarcação e proteção territorial — inclusive com desintrusões mantidas no tempo, não apenas operações pontuais — são a política climática mais barata e eficiente que o Brasil tem à mão.

A própria ministra dos Povos Indígenas enumerou, em entrevistas oficiais, ações de retirada de invasores em terras como Yanomami, Urueu-Wau-Wau, Karipuna, Trincheira-Bacajá e outras, destacando seu impacto direto na queda do desmatamento. É preciso transformar essas vitórias em rotina administrativa e não em exceções comemoradas com razão, mas sempre sob risco de revés quando a atenção política migra para outro tema.

A Conferência também escancarou o óbvio que costuma se perder em negociações climáticas: aquecimento global é uma categoria útil, mas, nos territórios, a palavra-chave é integridade.

Integridade da água, da floresta, do corpo. Integridade institucional também: licenciamento ambiental blindado de atalhos, presença coordenada de Funai, Ibama, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde (Sesai), Ministério Público Federal e polícias, e um pacto federativo com estados e municípios para não transformar a proteção em um jogo de empurra.

No caso do garimpo, a realidade relatada por lideranças é de sofisticada organização criminosa, com logística, armamento e financiamento. As denúncias de crescimento da presença de facções não ocorrem apenas em áreas de garimpo. A escalada de violência associada ao crime organizado tem se tornado um problema crônico em todo o país, especialmente nas terras indígenas da região Nordeste, em que grupos inteiros são expulsos de suas aldeias e a própria presença do Estado é ameaçada.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O que as mulheres indígenas trouxeram, ao organizar 50 propostas, é um roteiro pragmático que ajuda a alinhar ambição climática com proteção concreta da vida.

E aqui vale propor uma mudança de régua. Se o Brasil deseja condicionar sua inserção internacional a uma agenda climática crível, precisa atrelar fluxos de financiamento climático e cláusulas ambientais de acordos comerciais a metas verificáveis de proteção da vida nos territórios.

Não apenas hectares preservados e curvas de emissões, mas indicadores humanos: redução da contaminação por mercúrio e agrotóxicos (veneno); queda consistente de violências de gênero e de exploração sexual associada a ciclos de invasão dos territórios; ampliação do acesso a atenção primária intercultural, com equipes que falem a língua e conheçam as práticas de cuidado locais; continuidade de desintrusões com metas anuais e transparência. São métricas auditáveis, simples de comunicar e, sobretudo, dotadas de lastro humano. É preciso converte a onda verde em direitos e serviços.

Esse reequilíbrio exige também rever nossos automatismos desenvolvimentistas. A retórica da infraestrutura como motor incontornável do progresso precisa ser confrontada com evidências sobre vetores de desmatamento e conflitos.

Projetos que rasgam corredores ecológicos e eixos de ocupação desgovernada tendem a multiplicar custos sociais e ambientais, acabando com a própria legitimidade da agenda climática que o país quer liderar lá fora.

Não se trata de paralisar o Brasil, mas de recolocar a pergunta inicial: desenvolvimento para quem, a que custo e com qual governança? No caso dos territórios indígenas e extrativistas, a resposta não pode continuar sendo a velha fórmula de sacrificar corpos e florestas em nome de promessas que nunca chegam a quem paga o preço.

Há uma dimensão simbólica e política decisiva nessa guinada. Ao marcharem pela Esplanada dos Ministérios, as mulheres indígenas, com suas pinturas, cantos e palavras afiadas, trouxeram a COP30 para o Brasil real.

Disseram, a seu modo, que transição ecológica não se fará apenas com painéis solares e veículos elétricos se, ao mesmo tempo, o corpo das guardiãs dos biomas continuar sendo território de sacrifício. E ofereceram, mais do que denúncia, um convite. O convite é para redesenhar prioridades a partir da borda, onde a crise ambiental tem cor e cultura.

Transformar esse convite em política exige alguns passos objetivos. Orçamento carimbado, com linhas específicas para proteção territorial e para a saúde de mulheres e crianças indígenas. Protocolos de atenção integral, da prevenção à resposta rápida à violência de gênero, com equipes que não sejam apenas deslocadas, mas formadas junto às comunidades e lideradas por mulheres indígenas.

Fortalecimento de escolas indígenas com currículos que valorizem língua e saberes. Cadeia de responsabilização econômica que alcance os elos do financiamento e da lavagem de dinheiro, para que o crime deixe de compensar. Tudo isso com transparência e participação, como lembram as diretrizes de consulta livre, prévia e informada que embasaram a própria Conferência.

A boa notícia é que os elementos já estão postos. Houve escuta. Há um caderno de propostas. Existe disposição institucional para encaminhar prioridades e formalizar grupos de trabalho. Foram feitas desintrusões e elas surtiram efeito onde ocorreram. Há ciência suficiente para orientar políticas, da epidemiologia às melhores práticas de proteção territorial. E há desejo de futuro pulsando no canto de quem diz que a cura da Terra começa pelo cuidado do corpo que a guarda.

Ao marcharem juntas, elas não miraram um governo específico, mas uma lógica que transforma territórios e corpos em zonas de sacrifício.

As mulheres indígenas afirmaram algo simples e incontornável: não haverá transição ecológica se os biomas seguirem guardados por quem tem sua própria integridade negada.

Elas não pedem favor; oferecem direção. Cabe ao país aceitar o caminho. A hora de escutar, e de agir à altura do que se escuta, é agora.

*Gustavo Guerreiro é doutor em políticas públicas e pesquisador do Observatório das Nacionalidades.

*Este artigo não representa obrigatoriamente a opinião do Viomundo.