Por Julia Dolce

Do O Joio e O Trigo

A coleta de uma hortaliça espontânea e insistente, que brota mesmo do concreto em ruínas, foi solução temporária para a fome de famílias palestinas na Faixa de Gaza durante alguns meses deste ano, em meio ao genocídio promovido por Israel. Quando o governo desse país bloqueou totalmente a entrada de ajuda humanitária na região, em março, a espécie de malva chamada localmente de “khobeza”, ingrediente histórico de pratos palestinos, passou a ser cozida como sopa para acalmar os estômagos famintos.

Cinco meses depois, a khobeza já está escassa, assim como qualquer outra planta em Gaza, enquanto a fome ganhou proporções nunca antes vividas por seus habitantes. Em maio, um porta-voz da Coordenação para Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o enclave como “o lugar mais faminto no planeta”.

“Nunca vou esquecer o momento em que tentei comer um pão feito com ração animal”, relata, ao Joio, Alaa Alqaisi, palestina de 31 anos, nascida e criada na Cidade de Gaza. Era ainda 2024, e já não havia farinha na região. “O gosto, a textura, a noção do que aquilo era, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. A fome te despedaça. Ela não leva apenas sua força, mas também parte do que você acreditava ser intocável”, sintetiza. Além dos implacáveis impactos físicos que a corroem por dentro, ela narra que a fome apaga a clareza do seu pensamento, deixando-o também em destroços.

O colapso causado pelo bloqueio total de março de 2025 agravou-se com a entrada em cena da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), uma obscura organização criada em fevereiro com o apoio dos Estados Unidos e de Israel e que controla a maior parte da entrada de alimentos no território.

A GHF é criticada pela ONU por não ter experiência prévia em ajuda humanitária, além de indicar uma politização da atividade, uma vez que a organização é liderada por militares ocidentais em conexão com o governo israelense. As críticas envolvem também a incapacidade de a organização alimentar, por conta própria, toda a população de Gaza.

Não à toa, a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC), parâmetro utilizado pela ONU, registra que, atualmente, 100% dos palestinos da faixa estão nos piores índices de insegurança alimentar. E todos estão em risco de vida. Em 18 de agosto, as autoridades de saúde locais denunciaram que pelo menos 266 palestinos, incluindo 122 crianças, já haviam morrido de fome.

“As crianças aqui continuam a envelhecer sem jamais crescer. Os idosos falam sobre o pão como outros falam de amores perdidos”, escreveu Alaa em um texto publicado no último 23 de julho.

A fome vem sendo denunciada internacionalmente como uma arma israelense para aniquilar a vida palestina em Gaza. “Não é uma teoria da conspiração”, reitera à reportagem o chef franco-palestino Fadi Kattan, natural de Belém, cidade localizada no território palestino da Cisjordânia. “Isso foi dito pelos próprios políticos israelenses. Eles estão dizendo que querem tornar Gaza inabitável”, completa.

Em 9 de outubro de 2023, dois dias após o ataque do Hamas que assassinou 1.200 pessoas e sequestrou outras 251 em um festival de música israelense na fronteira com Gaza, o então ministro da Defesa israelense Yoav Gallant anunciou que estabeleceria um completo cerco à população palestina no território. “Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem combustível — tudo está fechado”.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu segue negando a ocorrência de fome no enclave, apesar dos inúmeros registros, em fotos e vídeos, de palestinos desfalecendo, com os ossos aparecendo sob a pele, inclusive de crianças desnutridas chorando por não conseguirem mais ficar em pé. Recentemente, Netanyahu afirmou que os reféns israelenses mantidos no território seriam os “únicos que estavam sendo deliberadamente submetidos à fome”.

Fome em Gaza: um projeto israelense de duas décadas

Ainda que os atuais índices de fome sejam inéditos, o controle do abastecimento por parte de Israel, e a consequente insegurança alimentar e hídrica, são velhos conhecidos dos palestinos em Gaza. O Estado judeu mantém o território bloqueado desde 2007, controlando o que e quem pode entrar e sair. Desde outubro de 2023, vem apertando ainda mais o cerco, culminando no bloqueio total iniciado em março deste ano.

Alaa lembra que, desde o início, essa política impactava as necessidades básicas da população da região. “A gente sempre soube que a ocupação estava calculando a nossa ingestão calórica diária, decidindo o quanto a gente era ‘autorizado’ a consumir”, afirma.

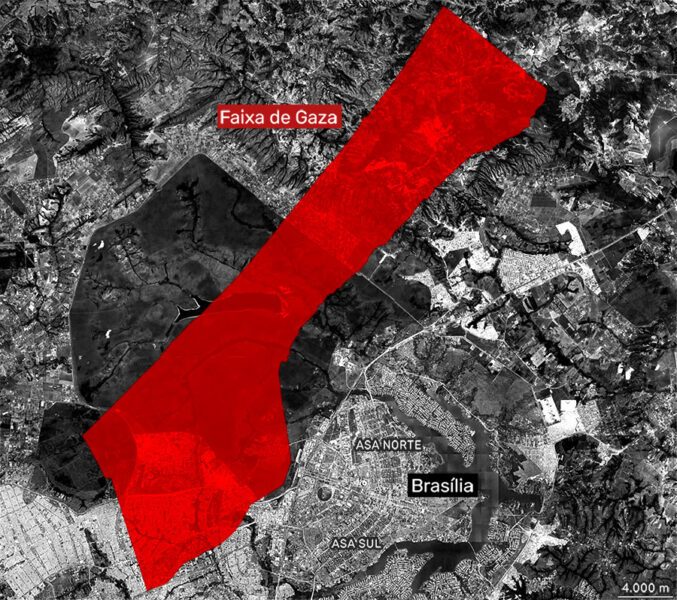

A Faixa de Gaza é um território de 365km² localizado na costa sudoeste da Palestina Histórica. Tem hoje uma das maiores densidades populacionais do mundo. Antes do início do genocídio promovido por Israel, sua população era de 2,3 milhões de pessoas. Atualmente, aproximadamente 2,13 milhões ainda habitam a região. Muitas pessoas conseguiram escapar do território, mas cerca de 60 mil já foram assassinadas, milhares dessas enquanto buscavam alimentos ou esperavam em filas por ajuda humanitária.

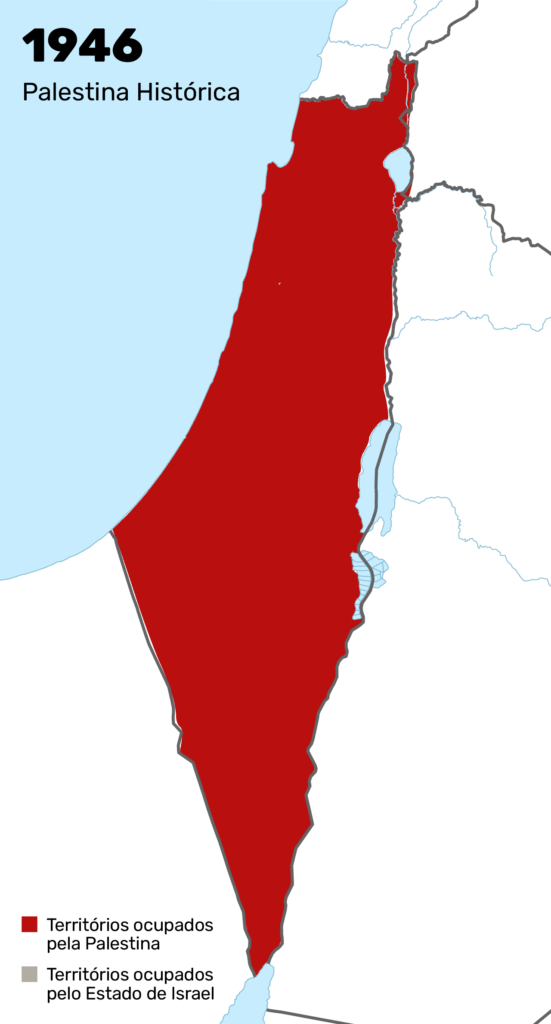

A maior parte da população de Gaza, cerca de 70%, é formada por palestinos refugiados de diferentes partes da Palestina Histórica. Eles foram expulsos de seus territórios entre 1948 e 1949, vítimas da limpeza étnica colocada em marcha por forças sionistas para abrir espaço para a criação do Estado de Israel. A operação assassinou mais de 20 mil palestinos, destruiu mais de 500 vilas e expulsou 750 mil pessoas de suas casas. O evento é nomeado pelos palestinos como “Nakba”, palavra árabe para “desastre”.

Hoje, já são gerações de refugiados palestinos vivendo em Gaza, desde 2007 governada pelo partido político e grupo guerrilheiro islâmico Hamas. Outra parte dos expulsos pela limpeza étnica israelense se instalou em campos de refugiados na Cisjordânia e em países vizinhos, como Jordânia, Líbano e Síria. Os remanescentes no território que passou a ser reconhecido como Israel, hoje, cerca de 20% da população do país, são conhecidos como “palestinos de 1948″.

Apesar de a Resolução 194 da ONU, de dezembro de 1948, determinar o direito de retorno dos refugiados palestinos a seus locais de origem, Israel nunca permitiu sua efetivação. Em 2005, o governo israelense retirou todos os colonos que viviam na Faixa de Gaza. No entanto, mesmo antes de outubro de 2023, órgãos internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, da ONU, ainda consideravam que a região era ocupada por Israel, uma vez que esse país seguia controlando o território por terra, mar e ar.

Estabelecido com o apoio das grandes potências da época, o Estado de Israel foi a concretização das aspirações do movimento sionista, surgido na Europa no final do século 19 como reação ao crescimento da violência antissemita no continente. Seus ideólogos acreditavam que a melhor forma de proteger os judeus era a criação de um Estado exclusivo. Em 1897, seu primeiro congresso mundial definiu a Palestina como local de sua instalação, embora o território já fosse habitado.

Na prática, o Estado judeu somente se concretizou com base na expulsão, morte e expropriação dos palestinos e na implementação de um sistema de apartheid contra os não judeus, como denunciam diversas organizações de direitos humanos. A persistência dessa estrutura colonial de violência, despossessão e opressão ao longo das últimas décadas é chamada pelos palestinos de “Nakba contínua”.

Esse controle é documentado desde o início do bloqueio. As Forças Armadas calculavam as necessidades diárias supostamente necessárias para evitar a desnutrição. Como consequência, em 2008, um relatório da ONU mostrou que 75% da população na faixa já convivia com a insegurança alimentar.

Em 2012, após uma batalha judicial de mais de três anos, a ONG israelense Gisha, que publica diversos relatórios em que denuncia as consequências dessa política, conseguiu obrigar o Ministério de Defesa de Israel a tornar públicos os registros das fórmulas elaboradas pela pasta para determinar a quantidade e os tipos de alimentos permitidos em Gaza.

A conta calórica é seguida com rigor até hoje pelas Forças Armadas Israelenses (IDF). Em uma postagem do último 11 de agosto, a página do Instagram Humans of New York trouxe um relato da pediatra Aqsa Durrani, integrante da organização Médicos Sem Fronteiras nos Estados Unidos, exemplificando essa rigidez: “Quando eu entrava em Gaza, os militares israelenses tinham uma regra: eu só poderia levar sete pounds [3,15kg] de comida”, recordou. “Enquanto eu pesava nossas barras de proteína, tentando ficar dentro do limite, dizia ao meu marido: ‘quão sinistro é isso?’. Eu sou uma trabalhadora humanitária, por que haveria algum limite para comida?”, questionou a pediatra.

Para o chef Fadi Kattan, o controle calórico dos palestinos mantido por Israel transforma a alimentação em uma “realidade clinicamente mórbida”. “Uma das coisas mais importantes para os seres humanos é ter o poder de decidir quando estão com fome ou não. Quem somos nós para decidir que existe um número de calorias que garante que você não está com fome?”, questiona.

Alimentos básicos da cultura alimentar palestina, como massas, lentilhas, pasta de tomate, suco, mel, chá, café e semolina (subproduto do trigo), estão entre os itens que já foram banidos pelo bloqueio isralense em diferentes momentos, como lista o blogueiro de comida e profissional de marketing Hamada Sho, palestino que vive em Gaza.

A justificativa de Israel é que certos tipos de alimentos seriam “supérfluos”. “[Desde o início do bloqueio, em 2007] Eu já me sentia como se estivéssemos sendo punidos, como se a comida estivesse sendo usada deliberadamente para tornar a vida mais difícil e quebrar o nosso espírito”, conta Hamada, em entrevista ao Joio.

A partir de outubro de 2023, ele passou a cozinhar para crianças que tiveram suas casas bombardeadas, procurando criar receitas variadas para ir além da monotonia dos alimentos fornecidos pela ajuda humanitária. “Ao descascar uma batata, parece que estamos lidando com algo raro, porque é tão difícil de encontrar. Cozinhar deixou de ser só uma paixão e passou a ser uma forma de proteger a vida e dizer às crianças que elas importam e são cuidadas”, reflete.

Em 7 de agosto deste ano, no entanto, o blogueiro publicou um relato na revista estadunidense Time, com o título “Não posso mais alimentar crianças em Gaza”. Entre os motivos por trás da declaração estava a escassez de ingredientes disponíveis, além da deterioração da saúde de seus próprios familiares. No mesmo dia, ele afirmou em suas redes que não gostava mais de estar diante das câmeras, uma vez que já havia perdido metade do seu peso corporal.

Antes do início do genocídio, Hamada publicava sobre a cena gastronômica em Gaza, que resistia aos desafios do bloqueio israelense. Ele recorda uma cultura alimentar rica, criativa e “cheia de orgulho”, enumerando pratos tradicionais palestinos como o maqluba, o mushakhan e a folha de uva recheada. “Nossas refeições eram mais do que comida, elas incorporavam história, tradições familiares e nossa identidade palestina”.

A contínua destruição dessa identidade compõe um projeto colonial que promove a erosão da segurança, soberania e cultura alimentares palestinas, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia ocupada.

É o que afirma o ativista de direitos humanos Michael Shaikh, autor do livro “The Last Sweet Bite”, que reúne investigações e receitas de culturas alimentares destruídas em situações de conflito armado. Ele argumenta que o fenômeno é resultado tanto de um dano colateral da violência e expulsão de povos de seus territórios quanto de ataques intencionais. “Se você destrói a cultura alimentar de um povo, você tende a destruir esse povo também. Apaga-o culturalmente, fisicamente ou ambos”, resume.

Michael acredita que as ações israelenses são, hoje, o maior exemplo desse projeto de apagamento. “Como alguém que vem observando como culturas alimentares são intencionalmente atacadas, não há exemplo mais claro do que o que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia”, afirma.

Para tanto, são aplicadas estratégias que vão muito além do controle do abastecimento: envolvem aspectos como a invasão e o roubo de terras agrícolas, a destruição de cultivos e a apropriação cultural de alimentos palestinos. “A ocupação israelense estuda todas as dimensões de suas ações, e a inanição é uma arma deliberada”, analisa Alaa. “Fazer um povo passar fome é esvaziá-lo por dentro”, completa.

Ecocídio, limpeza étnica e vazio demográfico

O esvaziamento descrito por Alaa é um ponto-chave do colonialismo israelense. O mito de que a Palestina era um vazio demográfico — no máximo, habitada por tribos árabes nômades sem vínculo com o território — serviu de fundamento para o sionismo justificar a colonização da região, sintetizado no lema “Uma terra sem povo para um povo sem terra”.

Para construir esse suposto vazio, desde seu estabelecimento, em 1948, o Estado de Israel se esforça para apagar os mais diversos traços da presença palestina no local. Essa estratégia também está por trás do esvaziamento dos pratos palestinos e da tentativa de destruir sua relação com o cultivo da terra.

O estudo “No Traces of Life: Israel Ecocide in Gaza” (Sem Vestígios de Vida: O Ecocídio de Israel em Gaza), do grupo de pesquisa Forensic Architecture, da Universidade de Londres, mostra que, antes de 2023, Gaza tinha 170km² de terras agricultáveis, ou aproximadamente 47% de sua área total. Alguns meses depois, a invasão militar israelense por terra já havia avançado sobre cerca de metade dessas terras.

A infraestrutura pesqueira foi outro alvo de Israel. Única região dos atuais territórios palestinos com acesso ao mar, Gaza tinha parte importante da sua cultura alimentar baseada na pesca. A Forensic Architecture mostrou, entretanto, que após após inúmeros bombardeios ao porto local, nenhum barco pesqueiro palestino seguia em operação a partir de janeiro de 2024.

O estudo conclui: “A destruição de terras e infraestrutura agrícola em Gaza é um ato deliberado de ecocídio e uma dimensão crítica da campanha genocida israelense”.

Mas essa campanha não se concentra apenas em Gaza. No último 31 de julho, os agricultores dos arredores da cidade palestina de Hebron, no sul da Cisjordânia, receberam a notícia de que retroescavadeiras de uma empresa ligada às Forças Armadas de Israel haviam destruído o viveiro de mudas do Banco de Sementes Local Palestino, um projeto da União dos Comitês de Trabalho Agrícola (UAWC).

“Destruíram a sala de controle, os registros com dados, o sistema de irrigação e as linhas de energia”, conta o agricultor Mohammed Ewedat, membro da organização. “Isso pode afetar a próxima temporada de plantio, com consequências ambientais e econômicas para os agricultores”, completa.

Criado em 2010, o projeto é o primeiro banco de sementes palestinas. Ele já atendeu cerca de 6 mil agricultores, reunindo 79 variedades de sementes crioulas, as chamadas sementes “baladi”, ou “da terra”. A iniciativa se apresenta como uma “pedra fundamental” para a proteção da soberania alimentar palestina.

Baladi é também o nome de um dos projetos criados pela escritora e cozinheira Sandra Guimarães, natural de Natal (RN), que viveu na Cisjordânia entre 2008 e 2015. O projeto reúne histórias de resistência alimentar palestina aos impactos da ocupação israelense. A destruição e controle de sementes foi um dos principais impactos registrados por ela.

“Quando Israel destrói um banco de sementes, está destruindo quase o DNA do povo palestino, porque são sementes selecionadas durante séculos para se adaptarem ao clima. Você tem que ter um conhecimento e uma intimidade muito grandes com aquele território para selecionar as sementes baladi”, explica.

O ataque nos arredores de Hebron não foi um caso isolado. Somente neste ano, o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários já contabilizou 752 demolições de estruturas agrícolas palestinas na Cisjordânia.

“O objetivo não é apenas pegar a terra, mas também controlar nosso sistema alimentar. O que plantamos, o que comemos, quais semestres somos autorizados a manter”, analisa Mohammed.

Ele vive na vila palestina de Shyoukh, conhecida pela criação de ovelhas e cabras e pela plantação de amêndoas e uvas. Lá, são mais de dez variedades de uvas cultivadas. “Não é sobre agricultura, é sobre dignidade e liberdade. Toda vez que um agricultor palestino planta sementes de nosso banco, é um ato pequeno contra a ocupação israelense”, diz.

A vila fica a apenas cinco quilômetros de Hebron, mas, desde 2023, o trajeto, que costumava demorar 15 minutos de carro, tem durado até quatro horas. Após declarar guerra à Gaza, Israel também aumentou sua ofensiva militar na Cisjordânia. Entre outras ações, instalou novos portões e checkpoints na região — entre a vila de Mohammed e a cidade de Hebron, são três.

A ocupação de Gaza e Cisjordânia — incluindo Jerusalém Oriental — por Israel, considerada ilegal pela Corte Internacional de Justiça, da ONU, teve início com a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Desde então, o Estado judeu expulsa palestinos de suas terras para a construção de colônias israelenses. Essa política transformou a Cisjordânia em um arquipélago de vilas e cidades palestinas cercadas por esses assentamentos.

A vila do agricultor Mohammed é uma das que teve suas terras invadidas por colônias israelenses. Desde então, seus moradores têm levado seus próprios rebanhos de ovelhas e cabras ao local, impedindo o acesso dos palestinos.

Esse tipo de estratégia é denunciada no relatório “Bad Samaritan”, da ONG israelense Peace Now. De acordo com o estudo, colonos israelenses, com o apoio do governo, criaram mais de 100 postos de pastoreio como forma de tomar o controle de terras palestinas. Com esse método, já foi roubada uma área equivalente a aproximadamente 14% da Cisjordânia.

Como se não bastasse a paulatina redução de terras disponíveis para a agricultura, os agricultores palestinos também enfrentam severas restrições no fornecimento de água e na circulação de seus produtos.

Israel controla todas as estradas da Cisjordânia, e consequentemente, o abastecimento dos alimentos. “Acontece muito de, na época das colheitas, Israel criar uma barragem militar e deixar os caminhões palestinos carregados de alimentos por horas ou dias, em um calor desgradaçado, com tudo apodrecendo”, explica Sandra Guimarães, do projeto Baladi.

Além disso, o Estado sionista controla a bacia do rio Rio Jordão, principal curso hídrico na região, além de importantes aquíferos na Cisjordânia e em Gaza. É o governo israelense que determina a quantidade de água disponibilizada para as vilas e cidades palestinas. A vila de Fasayil, próxima à cidade de Jericó, é um caso emblemático. Lá passam encanamentos israelenses que desviam a água para plantações de colônias israelenses, enquanto os agricultores palestinos locais sofrem com a seca.

O resultado é que as cidades na Cisjordânia são cada vez menos abastecidas com alimentos frescos, relata Sandra Guimarães, que se recorda da alimentação no Campo de Refugiados de Aida, em Belém, onde viveu. “Os refugiados estão em situação de insegurança alimentar. Foram expulsos de suas terras e se tornaram pessoas pobres que passaram a depender da ajuda humanitária para sobreviver”, ressalta.

As prateleiras dos campos de refugiados palestinos estão repletas de alimentos ultraprocessados vindos de Israel ou de ajuda humanitária. Para Sandra, essa dependência é estratégica. “Eu percebi a que ponto a cultura alimentar passa pela conexão com a terra. É por isso que Israel faz tanto esforço para destruir as terras agrícolas palestinas”, reitera.

A destruição de símbolos alimentares da resistência palestina

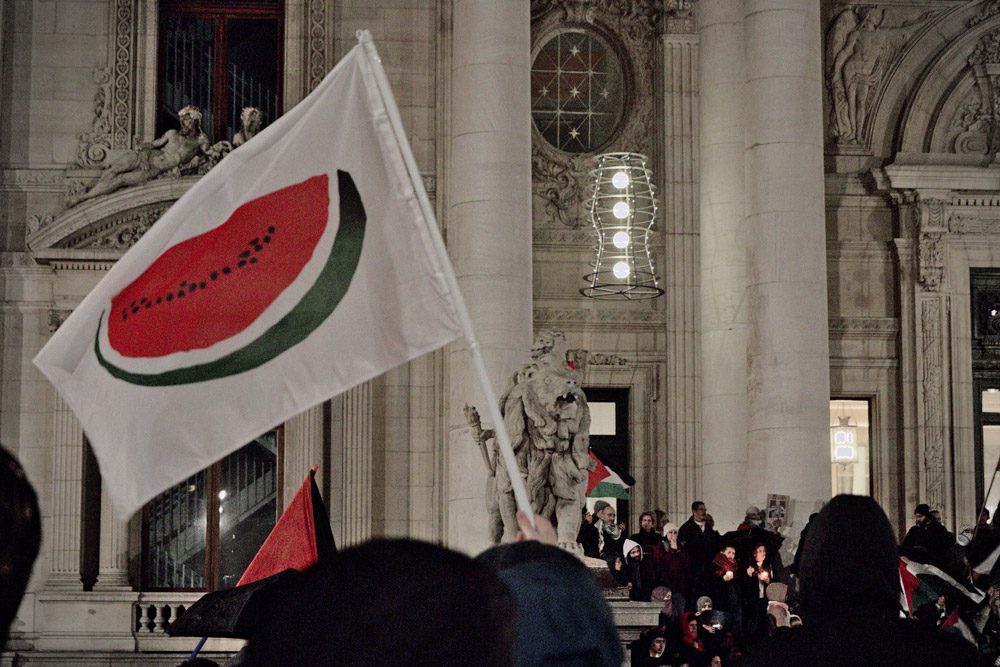

Ao redor do mundo, manifestações contrárias ao genocídio em Gaza e pela libertação da Palestina estão repletas de símbolos alimentares. A melancia é um dos maiores exemplos desse fenômeno, sendo reproduzida em cartazes, roupas ou até em emojis nas redes sociais. A fruta passou a ser levada para protestos em alusão à proibição, por parte de Israel, em 1967, de exibições públicas da bandeira palestina — ambas têm as mesmas quatro cores: verde, vermelho, preto e branco.

Outro símbolo é o Handala, personagem de autoria do cartunista político Naji Al-Ali, que representa uma criança palestina refugiada. Ele é grafitado em muros por toda a Palestina. Seu nome vem da fruta “handhal”, conhecida em português como maçã amarga. Sua planta tem raízes profundas que insistem em voltar a crescer na terra quando cortadas, uma metáfora para a luta palestina.

Mas talvez o mais importante símbolo da resistência palestina seja a oliveira, árvore milenar deixada como herança entre gerações, uma vez que depende de um manejo delicado e demora muitos anos para dar frutos. Assim, as azeitonas colhidas hoje foram plantadas por gerações anteriores. O azeite palestino, principal gordura utilizada na culinária local, é internacionalmente consagrado.

Diante do mito do vazio demográfico, as oliveiras são “atestados da existência palestina”, afirma Sandra Guimarães, e sua permanência se confunde com a dos palestinos nos territórios. Não à toa, os ataques de colonos a palestinos na Cisjordânia se intensificam em uma época específica: entre os meses de setembro e outubro, quando ocorre a colheita de azeitonas.

Centenas de ataques às árvores e àqueles que fazem seu manejo foram registrados na última temporada de colheita. Ainda em 2023, a ONU registrou que 9.600 hectares de oliveiras palestinas não foram colhidas devido às restrições israelenses na Cisjordânia. Já em Gaza, aproximadamente 74% dessas árvores foram destruídas nos meses que se seguiram ao ataque de 7 de outubro de 2023.

“Arrancar as oliveiras é destruir todo o traço da presença palestina na terra”, resume Sandra, que participou de diversas colheitas de azeitonas na Cisjordânia.

Essa conexão profunda entre palestinos e e seus cultivos é ressaltada na culinária do chef palestino Fadi Kattan. “A comida é central para a resistência ao apagamento dos palestinos porque, além de ser um conector com a terra, é também um vetor social. É uma parte importante do ritmo de nossas vidas. Ela mantém nossas vozes firmes, dizendo que existimos apesar da intenção de nos apagarem”, analisa.

Entre 2015 e o início da pandemia de covid-19, Fadi manteve o restaurante Fawda, em Belém. Atualmente, ele possui outros dois restaurantes de comida palestina, um em Londres, na Inglaterra, e outro em Toronto, no Canadá. O chef aponta os desafios de se trabalhar com gastronomia em um território ocupado, ressaltando a relação com os agricultores que fornecem os alimentos.

“Eu cozinhava com o que estivesse disponível nas feiras, com o que os agricultores ofereciam a cada dia. Era isso que definia o menu naquele dia”, explica. Antes de abrir o restaurante, Fadi criou a primeira competição de gastronomia palestina.

Para ele, a comida não deveria precisar ser parte da resistência anticolonial. “Eu quero cozinhar porque cozinhar é lindo, e quero que as pessoas comprem alimentos palestinos porque são muito bons, e não porque são palestinos. E isso é algo muito importante de reconhecermos: há um conhecimento geracional sobre o território e as plantas nativas que os tornam bons, e o rompimento disso é programado”, afirma.

Segundo Sandra, esse rompimento não envolve apenas a destruição de cultivos ou de símbolos. Ela diz que quando os israelenses não conseguem destruir a cultura alimentar palestina, eles se apropriam dela. Não é apenas a conexão dos palestinos com a agricultura que está sob ataque israelense, mas também a sua própria culinária.

A apropriação do falafel e outros pratos pela “gastronomia israelense”

O israelense Shajar Goldwaser cresceu se alimentando de falafel todo 14 de maio, véspera da Nakba, que, para os sionistas, marca o dia da Independência de Israel. O bolinho de grão de bico, um dos principais pratos da culinária palestina, era servido nas escolas e centros culturais judaicos em São Paulo, onde Shajar foi criado.

Quando ainda era criança, para o poupar do futuro serviço militar obrigatório, seus pais decidiram se mudar de Israel. Foram para a Argentina e, depois, para o Brasil. Hoje membro do coletivo “Vozes Judaicas por Libertação”, que defende a libertação da Palestina e um judaísmo para além do sionismo, Shajar conta ter crescido em um ambiente que promovia o total apagamento da cultura palestina.

Ele ressalta que esse apagamento também se dava pela apropriação dos alimentos palestinos, rebatizados como “culinária israelense”. “A comida palestina sempre foi parte da minha alimentação. Mas, obviamente, eu não sabia disso. Nem tinha a ideia da Palestina, de que existia uma cultura anterior à israelense”, recorda.

Mesmo morando no Brasil, Shajar seguiu visitando Israel anualmente, e chegou a viver no país quando completou 18 anos. Foi na faculdade de Relações Internacionais, porém, que passou a questionar a ideologia sionista. Quatro anos depois do intercâmbio em Israel, voltou à região com um programa educacional que promove os direitos humanos na Palestina.

“Criei a expectativa de que iria para um lugar novo, mas retornei para o mesmo lugar onde nasci. Só que agora era outro lugar, estava vendo com outro olhar. Entendi que Israel é Palestina, é uma coisa só, cabe a quem nomeia escolher como vai se referir àquele território. Existe todo um sistema racial que esconde, maquia, oculta e oprime essa identidade palestina”, explica.

A experiência de Shajar foi marcada também pelo resgate de uma memória de infância de alimentos e hábitos alimentares que, anos depois, ele descobriu serem palestinos. Falafel, homus e salada de pepino com tomate no café da manhã são alguns exemplos. “Entendi que tudo aquilo era parte muito fundante da cultura palestina”.

Hoje, essa apropriação se materializa em restaurantes israelenses por todo o mundo ou em iniciativas como o “Dia Internacional do Homus”, criada por um israelense. “Depois de 77 anos, os invasores reivindicam nossa culinária como deles, celebrando-a internacionalmente. Se eu vou usar um ingrediente local, eu reconheço a sua origem. Por que eles estão isentos disso?”, questiona o chef Fadi Kattan.

Segundo Shajar, muitos restaurantes em Israel têm se consolidado como “culinária do Oriente Médio”. “Como se fosse algo super diverso e eclético. De fato, há uma diversidade muito interessante de culturas dentro de Israel, mas elas não são reconhecidas por serem culturas locais, mas sim misturadas como uma grande cultura da qual Israel quer tentar mostrar que é parte”, explica.

Ele pondera que boa parte dos judeus que migraram para a Palestina tem ancestralidade árabe, e divide uma herança culinária com o povo palestino. No entanto, ressalta que esse grupo foi historicamente subalternizado pelo próprio Estado de Israel, em detrimento de uma hegemonia racial de judeus brancos vindos da Europa, os chamados “asquenazes”.

“O resultado é uma hegemonia branca europeia que tenta universalizar sua experiência apropriando-se das comidas de palestinos e judeus árabes e chamando-a de ‘comida israelense’”, afirma Shajar. Essa culinária, segundo o internacionalista, tem “vendido super bem”, inclusive em restaurantes descolados em São Paulo.

Shajar tentou driblar esse movimento em 2015, ao abrir um restaurante de falafel na capital paulista que buscava divulgar a herança palestina do bolinho. Ele acabou deixando a sociedade do estabelecimento no fim de 2023, após ataques orquestrados online difamarem o espaço devido ao seu posicionamento antissionista. “Inventaram coisas, falaram que o restaurante estava cheio de ratos e que o dono era antissemita e apoiador terrorista”, lembra.

De acordo com ele, embora a culinária judaica seja muito rica, as comidas “tipicamente israelenses” são, principalmente, alimentos industrializados. “Acho que esse é o diferencial entre as comidas palestinas e israelenses”, define.