O elenco de indivíduos da Flórida que, em conjunto, chegam a Washington e representarão os Estados Unidos no exterior é francamente excepcional. Não é comum tantos homens e mulheres do estado alcançarem simultaneamente tal presença numérica e visibilidade política no início de um governo. Também vale a pena lembrar que, em sua primeira Presidência, Donald Trump teve a maior taxa de rotatividade de altos funcionários, 92%, desde o mandato de Ronald Reagan. Somente no primeiro ano de gestão, o republicano substituiu 25% das autoridades do alto escalão. De todo modo, o número de nomes ligados à Flórida que ocuparão cargos de grande responsabilidade no Executivo é único. Será necessário avaliar até que ponto estarão sintonizados ou relacionados com questões nacionais e internacionais muito importantes. E, por sua vez, o quanto reforçarão a gravitação estadual nos assuntos internos e externos.

Em termos de nomeações ligadas à frente externa, destaca-se a homogeneidade: são todos da linha-dura. Na essência, um fio comum os permeia, a posição em relação à China. No fundo, são basicamente primacistas, isto é, não abandonam a presunção de que a preponderância dos Estados Unidos é crucial para se preservar e expandir uma ordem internacional liberal supostamente existente. A primazia refere-se a uma estratégia pela qual Washington não tolera e não tolerará a existência de uma potência da mesma estatura. Em outras palavras, os Estados Unidos, hoje internacionalmente enfraquecidos e polarizados internamente, ainda pretenderiam que o mundo se ajuste a isso, e não que o país se adapte às novas circunstâncias globais. As principais autoridades no campo da política externa provenientes da Flórida coincidem conceitualmente com nomeações em outras áreas, como Peter Hegseth no Departamento de Defesa, segundo quem o grande adversário está em Pequim, pois a China se prepararia militarmente para derrotar os Estados Unidos, John Radcliffe, na CIA, colaborador do Projeto 2025, da Fundação Heritage, que considera os chineses a principal ameaça ao país, e Howard Lutnick, no Departamento de Comércio, defensor do aumento de tarifas.

A China tem ocupado espaços com investimentos e comércio

Não só. Jamieson Greer, do Gabinete do Representante Comercial, fundamental na taxação a produtos chineses no primeiro mandato de Trump, identifica a concorrência econômica com Pequim como um componente básico da disputa geopolítica bilateral. Elise Stefanik, embaixadora nas Nações Unidas, é uma congressista republicana de Nova York crítica assídua da China. David Perdue, embaixador no país asiático, ex-senador republicano e empresário, é notoriamente anti-Pequim em questões militares, e George Glass, embaixador no Japão, é conhecido por suas críticas à China. Não é verdade que os Estados Unidos estejam hoje em condições de perpetuar o sonho de primazia emergido após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A frustrada superexpansão no plano internacional e as fissuras internas limitam grandes ambições.

Sobre o posicionamento diante da América Latina das nomeações de nascidos ou residentes na Flórida, não apenas de origem latina – entre eles Marco Rubio, secretário de Estado, o enviado especial para a região, os embaixadores nomeados –, mas também os não latinos em posições-chave no Executivo (Conselheiro de Segurança Nacional) e no Legislativo (presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados), expressam um denominador comum, a predominância de uma agenda negativa e a invocação da força. Nas declarações do próprio Trump durante a campanha que o levou à vitória, o primeiro ficou evidente: a região como fonte de migrantes, criminosos e drogas. O segundo fez parte da retórica pós-eleitoral de Trump – anúncio de possíveis tarifas sobre o México e uma tentativa de recuperar o controle do Canal do Panamá – e há muito tempo integra a narrativa que Rubio e Michael Waltz expressaram como congressistas. Em termos de recurso à força, devemos acrescentar a nomeação de Tom Homan, ideólogo da separação de pais e filhos migrantes e ligado ao Projeto 2025, como “czar da fronteira”, que ficará basicamente encarregado das deportações no Sul dos Estados Unidos. Aparentemente, em especial entre alguns republicanos, a ideia de que a América Latina, como “quintal” dos EUA, deve ser disciplinada não foi abandonada. Quando se avalia o primeiro governo Trump, pode-se ver, porém, que ele tende a prometer demais e a cumprir de menos. Isto se deveu, em parte, a instituições e indivíduos que impuseram um limite à arbitrariedade. Se avaliarmos suas nomeações até agora – incluindo os nomes da Flórida –, o segundo Trump exige fidelidade absoluta e será necessário examinar se aceita restrições ou empecilhos partidários e institucionais.

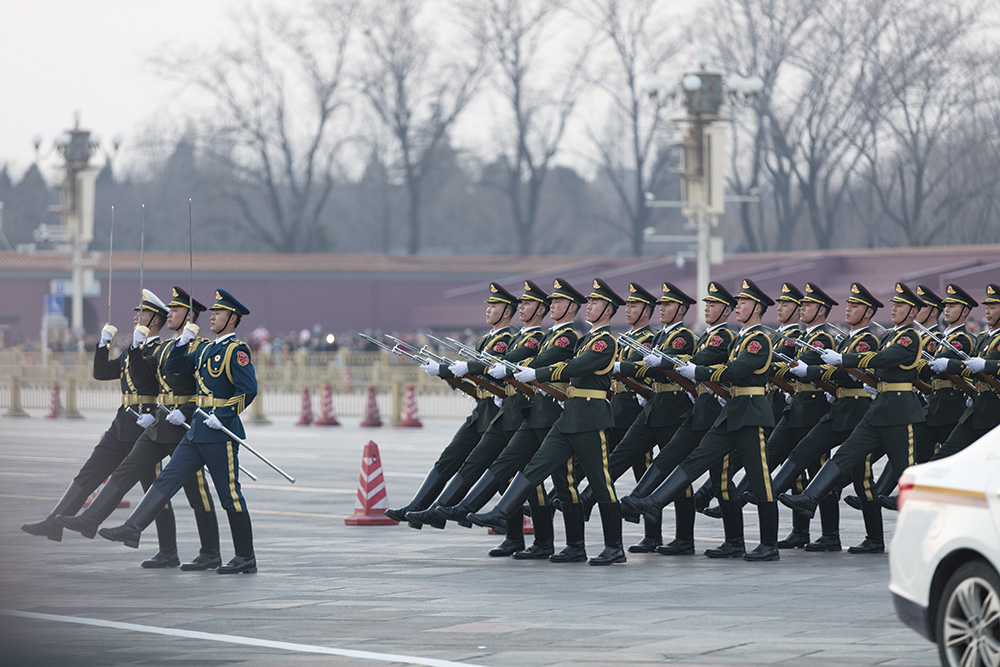

Guerra fria. Os “falcões” de Washington temem a ameaça militar de Pequim – Imagem: iStockphoto

A conjunção de uma postura agressiva e ofuscada com uma posição ao mesmo tempo dogmática e negligente em relação às emergências da América Latina poderia exacerbar o já fraco estado das relações entre Washington e a região. Acrescente-se que o presidente Joe Biden não deixa um legado que mereça reconhecimento. Simultaneamente, convém admitir que, em algum momento, uma superpotência enfrenta em suas relações com contrapartes um dilema entre recursos e compromissos. Quando fornece muitos ou suficientes recursos, pode exigir compromissos. Na Guerra Fria, os Estados Unidos forneceram investimentos, comércio e assistência à região, enquanto a União Soviética ofereceu ideologia. Washington exigiu uma América Latina anticomunista e antissoviética, e as elites regionais o fizeram. Diante da disponibilização de recursos, os compromissos solicitados foram cumpridos. Atualmente, a encruzilhada dos Estados Unidos em relação à América do Sul, em particular, é que fornece muito menos recursos, enquanto a China é o principal provedor de investimentos, assistência e comércio. Assim, paradoxalmente, Washington, com menos recursos, exige maiores compromissos. Como poucos os cumprem integralmente, recorre cada vez mais a ameaças, chantagens e retaliações. Portanto, talvez esteja por vir o que Mónica Hirst destacou: “Trump 2.0 será dureza para a América Latina”.

A partir da Flórida, organiza-se uma Internacional Reacionária

Outro ponto é a dimensão não estatal do trumpismo, ou seja, a ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, o papel da Flórida como um polo de direita conspícuo e a capacidade de ter enormes fundos fornecidos por magnatas. Isso terá, sem dúvida, um forte impacto na América Latina, que já conheceu e conhece projetos politicamente restauradores e socialmente regressivos. Nessa direção, forjou-se ao longo do tempo uma verdadeira Internacional Reacionária que tem Trump como totem e na América Latina, seus aprendizes. Essa Internacional não parece ter um destino curto, sobretudo pela ausência de alternativas progressistas.

Protecionismo. Trump acena com um aumento generalizado de tarifas de importação, mas até agora… – Imagem: Redes Sociais/Mincetur Perú

Finalmente, é provável que o primeiro ano de mandato do presidente Trump revele mais concretamente sua política externa, em geral, e no que diz respeito à América Latina, em particular. Dessa forma, serão conhecidos o verdadeiro peso e a eventual proeminência da Flórida, tanto em termos de relações interestatais quanto de ligações entre atores não governamentais. Tem sido lugar-comum, com razão, observar e analisar como Washington se comporta – o centro da administração e da diplomacia – e o que acontece em Nova York – especialmente em Wall Street, o mundo das grandes corporações e dos fundos de investimento. A estes dois espaços de poder devemos acrescentar a Califórnia e a Flórida. Na Califórnia, é crucial acompanhar de perto a crescente influência política do Vale do Silício e das chamadas big techs. Na Flórida, o papel da paradiplomacia não estatal da extrema-direita terá de ser investigado em detalhe. Esses quatro pontos geográficos serão fundamentais no futuro das relações entre os Estados Unidos e a América Latina. •

*Professor da Universidade Torcuato Di Tella, de Buenos Aires. Esta é a última das três partes do artigo sobre a influência de grupos de interesse da Flórida na política externa dos EUA.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves.

Publicado na edição n° 1347 de CartaCapital, em 05 de fevereiro de 2025.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Diplomacia do porrete’