Diário da paixão e da infâmia, por Memélia Moreira

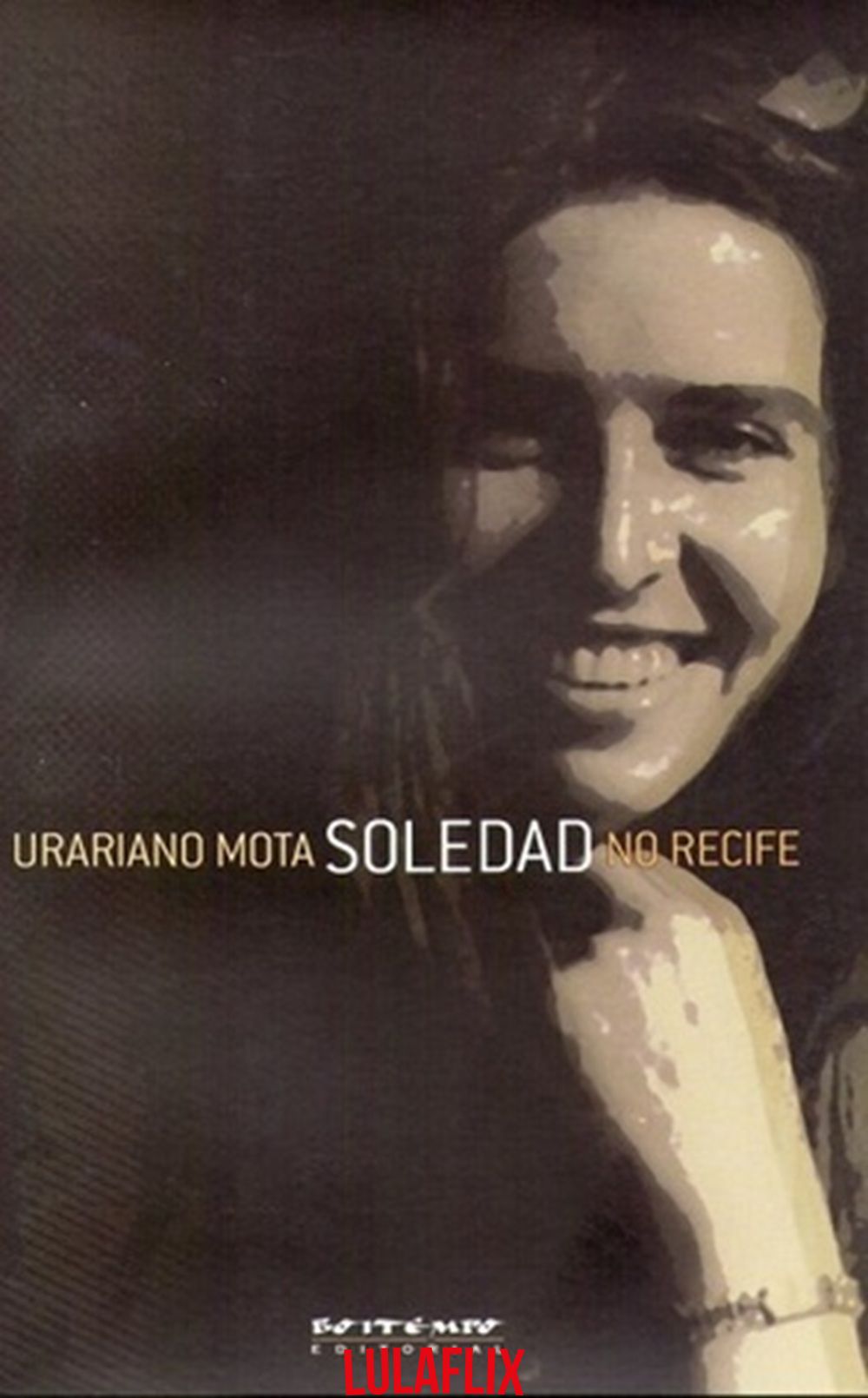

Soledad Barret

(06/01/1945 – 08/01/1973)

Se alguém souber sobre uma tese, brochura ou mesmo esses manuais que se proclamam de “auto-ajuda” sobre o comportamento de um leitor no momento da leitura, me informe. Já procurei em catálogos de livros raros, em almanaques, monografias universitária e nada. Parece que esse representante de uma tribo quase em extinção diante de tantas tecnologias, ainda não sensibilizou psicólogos, psicanalistas e nem mesmo antropólogos. E juro que o estudo do comportamento e dos hábitos dos leitores no momento em que se dedicam à prática merecem considerações. Quem sabe até descubram novas psicopatias. Ou mesmo rituais dignos de palestras e conferências.

Por exemplo, minha Mãe. Intelectual elegante e de gosto refinado na leitura, costumava ler descalça, de perna cruzada, esfregando o polegar e o indicador do pé. Mesmo descalça, escapou de morrer envenenada porque o dedo inquieto tocou em alguma coisa fria que foi repelida rapidamente. A “coisa fria” era uma cobra coral verdadeira tão comum naquela Brasília dos anos 60, ainda coberta da rica vegetação do Cerrado. Ela deve ter outros hábitos. Mas jamais confessou.

Os meus, decidi confessar agora. Nunca, em hipótese alguma, leio deitada ou dobro a página do livro para marcar o ponto em que parei. Leio sentada e com um lápis na mão. Porque livros são salas de aula e, por isso, vou sublinhando o que me interessa e anoto o número da página. Depois, copio tudo isso, num caderno. Quanto mais sublinhado um livro, mais aprendi com ele. E estudo a frase, disseco uma por uma, como se estivesse diante de um corpo num curso de Anatomia. Parece coisa de doido? Admito que sim. É um hábito. E jamais, sob hipótese alguma, leio a apresentação ou introdução antes de ler o livro. As críticas também não.

Mas, o pior dos hábitos é por os livros em fila. Fila mesmo. Quem chega primeiro é lido primeiro. Às vezes um fura a fila porque gosto de fazer leitura casada (essa é uma linguagem pessoal). Ou seja, se estou relendo “A Guerra Civil Espanhola”, de Hugh Thomas, releio “Por quem os sinos dobram”, de Hemingway. E releio. Releio muito, principalmente livros que li na adolescência. Machado de Assis, por exemplo. Li as obras completas entre meus 15 e 17 anos. Reli aos 50. O mesmo acontece com Dostoievsky. Li aos 20, seus livros e contos. Releio agora, com mais de 60. Outros livros costumam furar a fila. Eles se impõem de tal forma usando toda sua sedução e, pimba, furam a fila. Em geral não me arrependo desse pecado venial.

O outro hábito chega a ser quase uma autoflagelação. Vou confessar, mas conto com a discrição de vocês. Não espalhem. Eu economizo livros. É isso mesmo que vocês estão lendo. Eu E-CO-NO-MI-ZO livros. Explico. Sou leitora voraz. Leio, em média, de quatro a cinco livros por mês. Mas economizo. É assim. Quando o livro é bom, daqueles que dá vontade de ler sem parar até a última página, eu leio bem devagar, vou sorvendo cada palavra como se fosse a mais delicada mousse de chocolate. Ou ainda um vinho finíssimo desses que nos conduz pelos jardins do paraíso. Foi assim com “Grande Sertão: Veredas”. Foi assim com “La Vie devant soi”, de Romain Gary , “O Amor nos Tempos do Cólera”, de Gabriel Garcia Márquez e muitos outros.

Apesar de tanta intimidade com livros nunca me atrevi a escrever críticas sobre esta ou aquela obra. Nos jornais onde trabalhei insistiam muito para eu me tornar crítica literária. Sem chance. Sou repórter e gosto de escrever reportagens. Livros, principalmente os bons, são entes sublimes e devem ser reverenciados. No máximo, comentados en petit comité para que não se quebre o encanto.

Mas, quero abrir uma exceção. E também quero lhes dizer que me sinto intimidada diante dessa tarefa que me impus. A tarefa de dizer dos meus sentimentos ao ler “Soledad no Recife”. Me desculpem. Pela ousadia e por iniciar uma frase com pronome reflexivo. Soledad furou a fila.

Nunca me encontrei com o autor, mas nossa troca de mensagens é quase intensa e por isso me arrrisco considerá-lo amigo. Trata-se de um pernambucano chamado Urariano Mota. Ele me mandou o livro por uma agência dos Correios de Olinda, onde vive. E já me deu inveja. Invejo os moradores de Olinda, mesmo os desafortunados. Viver ali é privilégio. O livro chegou na véspera da morte de Mercedes Sosa e apenas desfiz o pacote, porque estava de olhos grudados no noticiário acompanhando sua agonia. Depois entrei em luto fechado e só chorava e ouvia as músicas daquela que foi a verdadeira “Voz da América”. De todas as Américas. Da opressora às oprimidas.

Levei uns quatro dias para abrir o livro. E abri com os cuidados de amantes na primeira noite. Comecei a ler e veio aquela voracidade que me obriga à disciplina. Então, adotei a minha usada técnica de poupança. Primeiro economizei parágrafos. Insatisfeita, passei a economizar frases. Para que a leitura se eternizasse.

Mas o livro chegou ao fim e eu queria mais. A única forma que encontrei de continuar a conviver com ele foi desabafar com vocês. Por isso, pela primeira vez, em 62 anos, ouso comentar um livro.

Para começar, “Soledad no Recife” é um livro sonoro. Sim, o narrador não apenas tinha vontade de cantar quando via Soledad, como nos faz ouvir Gal Costa cantando “Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo…” E quantas mães até hoje ainda não enxugaram suas lágrimas porque seus filhos se foram e sequer os corpos apareceram?

Além de sonoro, o livro tem perfume. Alguém conhece livro perfumado? Soledad no Recife cheira a jasmin e patchuli, essa raíz tão usada para dissimular odores ilegais.

Os fatos acontecem num espaço de onze meses, entre a sexta-feira de Carnaval de 1972, no Pátio de São Pedro, em Recife (onde aprendi a dançar ciranda), a janeiro de 1973, quando Soledad Barret e mais cinco jovens, entre eles Pauline Reichstul, militantes da Vanguarda Popular Revolucionária, foram torturados e chacinados na cidade do Recife, pelo delegado Fleury e sua tropa de matadores profissionais. Generosos, como todos os jovens que entregaram a vida e os sonhos para libertar um Brasil que vivia sob as botas dos facínoras, eles foram traídos por uma pessoa chamada Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo a quem o autor de “Soledad no Recife” compara a um réptil. Particularmente acho que comparar essa nefasta criatura a um réptil é boa vontade. Os répteis, mesmo os mais repugnantes, cuidam de suas crias. Cabo Anselmo era o pai da criança que Soledad carregava. O feto morreu sob a tortura a qual a mãe foi submetida e, encontrado aos pés de Soledad. Anselmo entregou seu filho (ou filha, nunca vamos saber) e a mulher a quem, em algum momento, prometeu amor. E os entregou aos carrascos. Anselmo não chega a ser um réptil. Jamais conseguiu ultrapassar o nível dos vermes. E um verme com inteligência é mais nocivo que um vírus mortal.

São 113 páginas (há outras tantas com fotos, mas essas eu não contei. Apenas admirei a força dessa paraguaia que foi uma verdadeira guerreira latino-americana). Das 113 páginas, sublinhei e fiz anotações em exatas 34. Em outras palavras o livro me provocou um bouleversement . Peço desculpas por usar a palavra em francês, mas só ela traduz fielmente essa mistura de agitação, encantamento e perplexidade que nos invade em muitos momentos da vida.

Mas, vamos lá. Tomei coragem porque, afinal de contas, não é uma crítica literária, apenas a maneira que encontrei de extravasar meus sentimentos em relação a esse livro que me obrigou a uma longa reflexão sobre aqueles tempos terríveis que marcaram e destruiram boa parte das gerações que tentavam florescer durante a ditadura militar. Tempos que nos impôs até mesmo às clandestinades internas porque, como diz Urariano na página 29, “naqueles anos, o amor era uma alienação”.

O primeiro sentimento a me assaltar mal começada a leitura foi o da força do texto, como se Urariano escrevesse com o fuoco nelle vene, fogo nas veias, essa sintética expressão que os italianos usam para explicar como deve ser a paixão pela vida.

E a paixão na escrita é apenas o reflexo da paixão do narrador pelo personagem principal. Se a história é ficção ou não, se o narrador é ou não Urariano, a resposta ficará a critério de quem estiver lendo. Particularmente, prefiro acreditar que autor e narrador são uma única pessoa. E toda a história é mais real que a própria realidade que vivemos naqueles anos quando o amor era uma alienação. Porque, para mim, é quase impossível tanta paixão, tanto erotismo sem que o autor tenha, pelo menos por algum momento, convivido com Soledad. Se bem que sou apaixonada por Emiliano Zapata sem nunca tê-lo encontrado.

O erotismo, que se desenrola em toda a história não chega em nenhum momento ao vulgar, ao chulo. É que Urariano sabe temperar rusticidade com elegância.

Cito apenas dois exemplos desse erotismo: ” ‘Como é bela’, eu me disse, quando na verdade eu traduzi para beleza o que era graça, graça e terna feminilidade”. Um pouco mais adiante, o narrador anônimo e apaixonado diz “- Sério? – voltou Soledad. Então ela se virou e pude ver suas pernas grossas, a se baterem, como se represasse coxas em fúria”. Há muitos outros, mas não posso citar um por um para que não se perca o encanto.

“Coxas em fúria” . A expressão é de um erotismo profundo e resgata uma parte do corpo feminino há muito em desuso diante de peitos siliconados e bumbuns trabalhados em laboratórios que são mostrados por algumas senhoritas de profissão indefinida que se apresentam como “modeloatriz” (tomo emprestado a expressão usada por minha filha caçula, Helena, ao se referir a essas mulheres que inundam revistas de TV e sites da internet. E ela fala assim mesmo, modeloatriz, sem hífen).

Mas essa é apenas uma das expressões e comparações onde o adjetivo é usado com tal propriedade que se pode vislumbrar as coxas de Soledad sob uma saia hippie, longa e solta. E o uso dos adjetivos indubitáveis é a outra grande riqueza de “Soledad no Recife”. Além dos verbos precisos e dos substantivos fortes. Basta ver na descrição acurada que ele faz da figura do Cabo Anselmo que, àquela época se fazia passar pelo “revolucionário” Daniel. A descrição está na página 35:

“….”Passado de luta” era frase, era uma senha que denunciava o falante de 1972. Uma expressão que só poderia vir de gente subversiva, clandestina. Mas a voz que eu ouvia não encontrava coerência com a de um homem impulsivo, apaixonado. Era uma voz mansa e fina. Quase diria, suave. Dele não se poderia dizer que fosse um insensato, um terrorista louco. Senti um arrepio no braço. E a minha vida depois sempre me alertou para um futuro decisivo, no bem ou no mal, com arrepios nos braços. Embora eu não percebesse até há pouco, só um súbito frio. Na hora eu traduzi isso pelo pensamento de que aquele homem iria à forca ou mandaria enforcar com a mesma voz mansa…”

Nordestino que é, Urariano deve saber que os pistoleiros (e conheci alguns no sul do Pará) têm essa mesma voz mansa e suave mas que, na verdade, é apenas o biombo que esconde uma natureza mórbida que respinga sangue por onde quer que circule.

Talvez nem Urariano, nem a editora (Boitempo) tenham percebido um detalhe do livro. Um detalhe para mim, carregado de simbolismos. A primeira vez que o narrador descreve não mais Daniel, o moço de fala mansa e gestos delicados, mas sim Cabo Anselmo, o agenciador da morte, acontece exatamente na página 64, ano do fatídico golpe militar no Brasil. E, ao se referir ao verme, o autor faz um mea-culpa que até hoje é um mea-culpa de parte da esquerda brasileira que fez oposição armada e não reconheceu em Anselmo dos Santos o grande traidor, o homem que assinou a sentença de morte de grandes companheiros não apenas no Recife, mas no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e por onde quer que tenha circulado.

“Uma primeira explicação é que Anselmo não era sempre Anselmo. Ele era Jonas, Jônatas, Jadiel, Daniel…Devo dizer, em nome da verdade, Anselmo era sempre outro…” e, em seguida, o mea-culpa: “Como pudemos ter sido incapazes de lhe tirar a máscara antes dos seus crimes? Essa pergunta dói até hoje. Não só pelo mal físico e mortal que causou. Dói mais por uma incapacidade que tivemos em desmascará-lo antes, bem antes”.

A resposta é uma só, Urariano. Porque nós, “que tanto amávamos a revolução” não carregávamos nem ódios, nem maldades. Éramos apenas pessoas mal saídas da puberdade, generosas, sonhadoras, militantes de uma utopia que, espero, nos acompanhe até o final dos nossos dias.

Soledad no Recife é o verdadeiro diário da paixão e da infâmia e, por isso, decidi espalhar esse livro aos quatro ventos porque sua leitura é necessária tanto para aqueles que viveram a época do terror ditatorial quanto para os outros que não tinham capacidade para se apaixonar. E se alienaram.

P.S. Nesse quatro de novembro se completam 40 anos do assassinato de Carlos Marighella, herói da nossa resistência e assassinado por Sérgio Fleury. O mesmo que matou Soledad.