A desigualdade no Brasil é um fenômeno histórico e estrutural profundamente enraizado na produção do ambiente construído e nas práticas sociais, refletindo um verdadeiro “apartheid social”. Essa desigualdade tem sido intensificada pela globalização neoliberal, que promove a concentração da riqueza, o enfraquecimento dos Estados nacionais e ataques às democracias, exacerbando as discrepâncias socioeconômicas em um contexto marcado por mais de 300 anos de dominação colonial e quase 400 anos de escravismo. Esse passado fomentou práticas permanentes e persistentes de exclusão social em especial, o que nos interessa aqui, em relação à propriedade formal da terra no campo e na cidade, expulsando a maior parte da população negra e pobre para as periferias invisibilizadas e cuja escala é desconhecida no Brasil. Não estamos nos referindo apenas às favelas, onde moram 16 milhões de brasileiros, conforme dados do IBGE de 2022, mais de 8% da população do País, mas à informalidade (ou ilegalidade) generalizada que engloba mais da metade da população urbana metropolitana.

As mudanças ocorridas no século XX no mundo ocidental, em especial durante a transição do welfare state para políticas neoliberais a partir dos anos 1970, não alteraram significativamente a desigualdade territorial em países do capitalismo periférico como o Brasil, onde o Estado de Bem-Estar Social nunca foi universalizado. Mas, certamente, a partir do fim do século XX, a desindustrialização, o enfraquecimento da classe trabalhadora, a volta do protagonismo das atividades agro-pecuária-mineral para exportação, as privatizações e o desmantelamento do Estado social agravam ainda mais a situação. Os ataques aos direitos trabalhistas e às políticas públicas intensificam esse cenário. É evidente que as profundas marcas da desigualdade social no País possuem dimensões de cor e gênero, com 50,8% das famílias brasileiras sendo chefiadas por mulheres, segundo o Dieese.

A face mais visível da desigualdade reflete-se na forma como as cidades são produzidas, especialmente nas grandes metrópoles. A maioria dos imóveis não tem documentos registrados e as construções desconsideram normas urbanísticas, como códigos de obras, leis de zoneamento e leis de parcelamento do solo. Apesar de termos um complexo arcabouço jurídico avançado e detalhado, há uma desconexão entre as leis e sua aplicação prática, criando um abismo entre a retórica e a realidade, conforme observado por pensadores como Roberto Schwarz, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes. A falta de supervisão profissional é comum, com apenas 17% das edificações contando com a participação de arquitetos, de acordo com o CAU/BR. A informalidade também se reflete na precariedade de serviços essenciais como transporte, saneamento, saúde e segurança.

Os orçamentos participativos e as políticas inovadoras das décadas de 1980 a 2000 não estão ultrapassados. Recuperar essas ideias seria um bom começo para enfrentar o caos

Essencial à vida, a moradia formal torna-se inatingível fora do mercado privado e das políticas públicas. Neste cenário, muitos habitantes – em algumas cidades a maior parte da população – só têm como alternativa a ocupação ilegal. Paradoxalmente, a vítima torna-se ré (“invasor”, “criminoso”), refletindo um sistema que falha em reconhecer as profundas raízes das desigualdades socioespaciais. As consequências da ocupação irregular de terras são desastrosas, afetando margens de rios, mananciais, encostas e áreas suscetíveis a inundações. Esse mercado imobiliário informal é cada vez mais controlado por grupos armados, que dominam 40% da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo pesquisa do Geni/UFF e Fogo Cruzado–RJ. Essas áreas sofrem com exclusão, pobreza, violência e práticas políticas de clientelismo em diversos níveis de governo.

As últimas eleições municipais evidenciaram o papel do Legislativo na gestão e fragmentação dos orçamentos públicos, revelando um exacerbamento do clientelismo – ou da política do favor –, agora intensificado pelos algoritmos das redes sociais. As forças democráticas e de esquerda, absorvidas pela política institucional, distanciaram-se das organizações locais. Nesse contexto, o desafio é criar novas formas de atuação política, podendo as políticas urbanas do passado recente no Brasil servir como inspiração para essa renovação. Falamos do ciclo das prefeituras populares e democráticas.

Durante as décadas de 1980 e 2000, numerosas prefeituras destacaram-se por implementar políticas inovadoras que buscavam garantir o direito à cidade e à moradia. Focadas em reverter a lógica tradicional dos investimentos públicos, essas gestões foram pioneiras na participação popular e na descentralização administrativa. Esse período foi marcado pelo retorno das eleições diretas para prefeitos das capitais, após o fim da ditadura. Operando principalmente com recursos próprios, essas prefeituras não só ganharam reconhecimento internacional, com muitas práticas premiadas, como também fortaleceram a democracia participativa. Demonstraram que o poder local pode ser um motor eficaz de mudança, superando velhas práticas de clientelismo político. Mostraram também que a dependência de modelos de desenvolvimento importados de países centrais muitas vezes não se adapta às necessidades das cidades dos países do Sul Global.

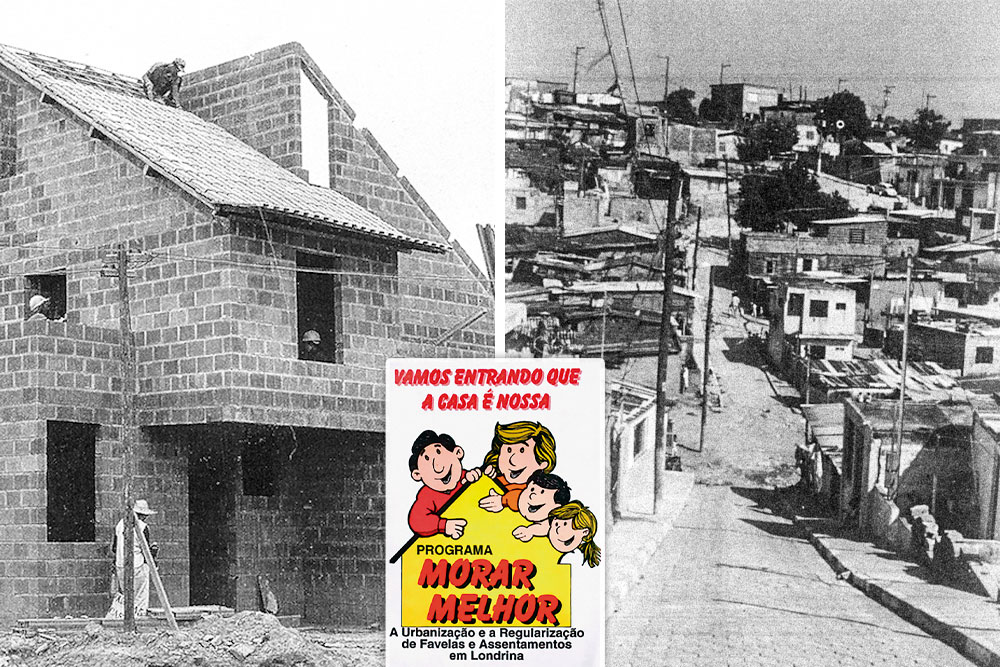

O conjunto São Francisco, em São Paulo, foi exemplo de habitação popular. À direita, a favela Nossa Senhora Aparecida – Imagem: Robson Martins e Acervo/Ciclo Vicioso

O orçamento participativo destacou-se como prática adotada em mais de 3 mil cidades, incluindo Paris, Lima, Nova York e Maputo. Paralelamente, a mobilidade urbana foi transformada com a criação dos corredores de ônibus conhecidos globalmente como Bus Rapid Transit (BRT), que otimizaram o transporte público em diversas cidades, promovendo eficiência e sustentabilidade. O direito à moradia foi fortalecido pela regularização fundiária e concessão de direito real de uso, garantindo segurança jurídica e inclusão social.

A colaboração entre governo, movimentos de moradia, arquitet