O Novo Ensino Médio e a morte do futuro

por João Silva e Luiz Henrique Faria

Nos últimos anos, o Brasil tem assistido à intensificação de um processo que ameaça as bases da educação pública, especialmente com a implementação do Novo Ensino Médio. Sob o pretexto de modernizar a formação dos jovens e prepará-los para o mercado de trabalho, a reforma tem se revelado uma expressão concreta do que o filósofo italiano, reconhecido por suas contribuições à teoria crítica, Franco Berardi, denomina cancelamento do futuro: a gestão da morte como estratégia de controle social. Ao desmantelar um sistema educacional fragilizado, cronicamente subfinanciado, o Novo Ensino Médio emerge como uma espécie de “solução final” que cancela o futuro de milhões de estudantes pobres, sobretudo daqueles das escolas públicas, perpetuando os históricos ciclos de exclusão, desigualdade e precarização de vidas.

O conceito de cancelamento do futuro refere-se ao bloqueio sistemático das possibilidades de desenvolvimento pleno de indivíduos ou grupos sociais, eliminando suas chances de imaginar, planejar e construir alternativas para um amanhã melhor. Esse fenômeno é frequentemente associado a contextos de desigualdade estrutural, onde políticas públicas e decisões institucionais reforçam ciclos de exclusão e precarização de vidas.

Quando aplicado à educação, o cancelamento do futuro manifesta-se na negação de uma formação integral e emancipatória, substituída por uma lógica individualista que limita a aprendizagem ao treinamento funcional para o mercado. Isso não apenas restringe os horizontes individuais, empobrecendo-os, mas também perpetua uma sociedade incapaz de renovar-se e de oferecer oportunidades igualitárias para seus cidadãos.

Nesse sentido, é possível perceber que o Novo Ensino Médio prioriza trilhas de formação aparentemente individualizadas, mas que, na realidade, promove o esvaziamento curricular de disciplinas essenciais ao pensamento crítico, como Filosofia, História, Geografia, Sociologia e Artes. O cancelamento do futuro ocorre por meio dessa reformulação, ao transformar a formação integral em um mero treinamento funcional orientado para o mercado.

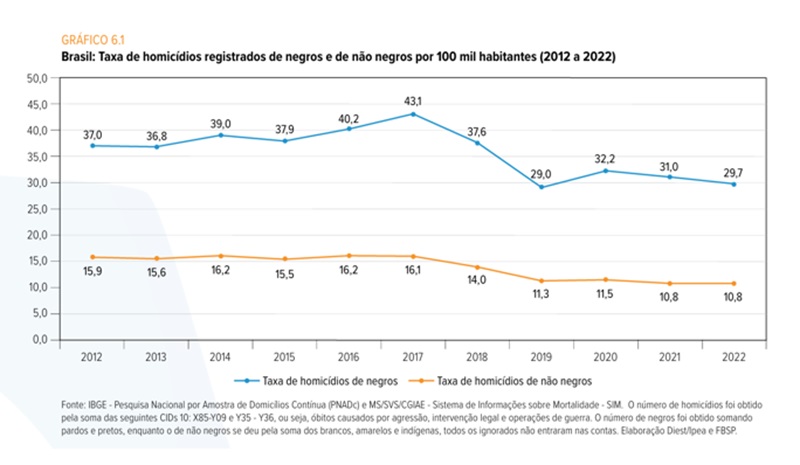

Sob essa lógica, as escolas públicas, em particular, tornaram-se territórios de exclusão, nos quais jovens enfrentam não apenas a precarização do ensino, mas também a ausência de políticas públicas que os protejam. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2019 revelam que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, enquanto o Atlas da Violência de 2024, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), indica que, no Brasil, a taxa de homicídios registrados por 100 mil habitantes equivale a um ambiente de guerra civil, sendo os jovens duramente atingidos nesse contexto.

O colapso da escola pública não é um fenômeno novo. Ele reflete séculos de desigualdade e violência estrutural que marginalizam grupos sociais – pretos e pardos, indígenas, mulheres, LGBTs e pessoas em situação de pobreza. A implementação do Novo Ensino Médio aprofunda esse quadro distópico, consolidando a educação pública como um espaço de precariedade e abandono.

O impacto da reforma é particularmente devastador porque afeta os jovens no momento mais delicado de suas vidas. A adolescência é uma fase em que o sujeito busca formas de se inscrever no laço social e a falta de suporte institucional pode gerar isolamento, apatia e abandono. Em um contexto de discursos de ódio e políticas de morte, os estudantes encontram na escola um ambiente que muitas vezes reflete, em vez de transformar, a violência social ao seu redor.

Romper com o silêncio e resistir tornou-se uma necessidade inadiável. O futuro das escolas públicas não pode ser reduzido à reprodução da exclusão, mas deve ser um caminho para a emancipação e a transformação social. A educação precisa resgatar a sua essência como alicerce da cidadania e santuário de esperança.

De acordo com o IBGE, a taxa de informalidade laboral tem se mantido no patamar de 39%. A taxa de desocupação no terceiro trimestre de 2024 foi reduzida para 6,4%, sendo que o rendimento ficou estável em todas as regiões do país. A taxa composta de subutilização da força de trabalho foi de 15,7% no respectivo período. Um mercado laboral estruturalmente precário é o resultado de um processo histórico que ainda nos incomoda no presente.

João Silva e Luiz Henrique Faria são professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)

O texto não representa necessariamente a opinião do Jornal GGN. Concorda ou tem ponto de vista diferente? Mande seu artigo para [email protected]. O artigo será publicado se atender aos critérios do Jornal GGN.

“Democracia é coisa frágil. Defendê-la requer um jornalismo corajoso e contundente. Junte-se a nós: www.catarse.me/jornalggn “