Em 1995, Apolo 13, dirigido por Ron Howard e protagonizado por Tom Hanks, levou às telas do cinema a dramática missão espacial americana que, em 1970, quase terminou em tragédia. O filme, premiado e aclamado, transformou em epopeia um episódio que, na prática, foi um fracasso técnico da NASA. Longe de ser um marco de conquista espacial, a missão Apolo 13 representou o começo do fim de um projeto ambicioso, mas sustentado mais por propaganda e rivalidade geopolítica do que por um plano duradouro de presença humana no espaço.

É um filme sobre sobrevivência e engenhosidade, mas também, ainda que involuntariamente, um retrato fiel do discurso americano durante a Guerra Fria: transformar derrotas em símbolos, crises em heroísmo. Ao explorar o drama humano dos astronautas perdidos no espaço, Apolo 13 humaniza a falência de uma missão que expôs os limites de um programa espacial construído às pressas para vencer uma corrida simbólica — e que acabou sem sustentação real.

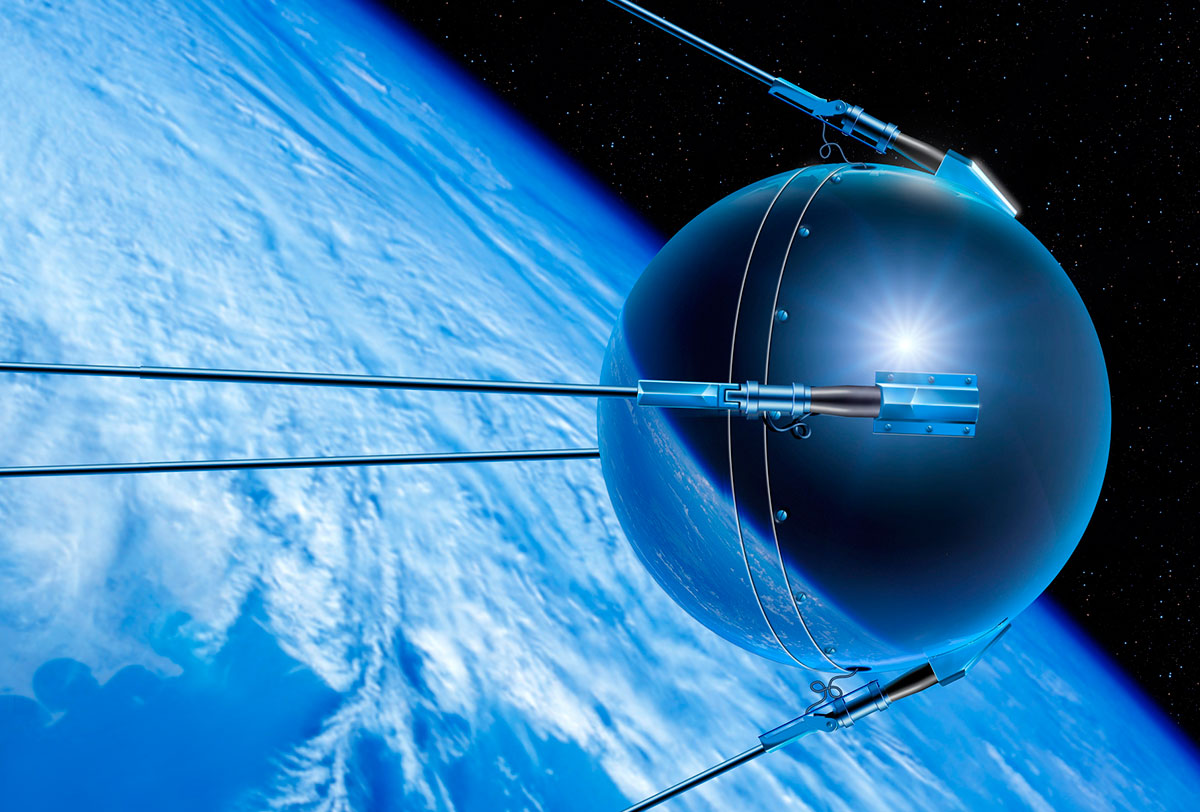

Enquanto isso, a URSS, com bem menos orçamento e visibilidade internacional, mantinha uma abordagem mais contida e científica. Em vez de se apoiar em gestos grandiosos, o projeto soviético legou conquistas discretas, porém duradouras: o primeiro satélite artificial (Sputnik), o primeiro homem no espaço (Yuri Gagarin) e, mais tarde, a consolidação das estações espaciais como forma contínua de presença humana no cosmos.

Entre a bandeira e o caixão

A missão Apolo 13 não chegou à Lua. Sua principal função — dentro da lógica da corrida espacial — foi frustrada por uma falha no tanque de oxigênio que forçou a tripulação a abortar o pouso e lutar pela vida. Essa luta, é claro, foi real. E o trabalho das equipes da NASA em resgatar os astronautas foi notável. Mas a forma como esse episódio foi contado, especialmente a partir do filme de 1995, ocultou um ponto crucial: o objetivo da missão era colonizar simbolicamente a Lua, não salvá-los. A salvação só virou narrativa principal quando o fracasso não pôde mais ser escondido.

Esse deslocamento da narrativa é típico da propaganda americana durante a Guerra Fria. A NASA foi uma vitrine da superioridade tecnológica e moral dos Estados Unidos — ou ao menos da imagem que eles queriam projetar. Mesmo quando o programa começou a mostrar sinais de esgotamento, como no caso do Apolo 13, a retórica do heroísmo foi usada para blindar a narrativa nacional.

Poucos anos depois, a aposta mudou de forma. Abandonaram-se os voos tripulados à Lua e, nos anos 80, surgiram os ônibus espaciais. Novamente, tratava-se de um projeto grandioso, com promessas de missões regulares, laboratórios flutuantes e avanços científicos. Mas os acidentes com o Challenger (1986) e o Columbia (2003) revelaram a fragilidade da empreitada. Em ambos os casos, a tragédia foi televisionada, a comoção foi global — e, mais uma vez, os EUA responderam com patriotismo e luto, mas não com uma revisão estrutural profunda.

A verdade incômoda é que o projeto espacial americano foi desenhado para impressionar, não para durar. Foi uma corrida feita para vencer, e não para permanecer no espaço.

Ciência sem espetáculo: o legado silencioso da URSS

Em contrapartida, a União Soviética adotou uma estratégia menos espetacular e mais científica. O Sputnik, lançado em 1957, foi o primeiro satélite artificial da história — não uma bandeira, mas um transmissor de sinais. Em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a orbitar a Terra, não como conquista de território, mas como experimento físico, médico e tecnológico. E, ao longo das décadas, os soviéticos (e depois os russos) investiram de forma contínua em estações espaciais, vendo o espaço não como palco de conquistas, mas como extensão de seus laboratórios.

O programa Salyut, seguido pela MIR e, finalmente, pela colaboração na Estação Espacial Internacional, consolidou esse legado. A presença contínua de cosmonautas em órbita virou rotina, um dado científico e geopolítico. Não havia bandeiras tremulando no vácuo, mas havia ciência, dados, aprendizado. Ao fim da Guerra Fria, enquanto os americanos desmontavam seus ônibus espaciais e encerravam voos tripulados de longa duração, a infraestrutura soviética servia de base para a cooperação global — inclusive com os EUA.

A URSS, portanto, não venceu a corrida até a Lua, mas venceu a disputa pelo futuro: deixou os alicerces de uma presença humana estável e científica no espaço. Foi talvez o único êxito claro — e duradouro — da União Soviética sobre o Ocidente no século XX.

Vale a pena assistir Apolo 13?

Sim. Mas com ressalvas. Apolo 13 é um filme bem dirigido, com boas atuações e ritmo envolvente. É um drama de sobrevivência digno de nota, mesmo para quem não se interessa por espaço. No entanto, assisti-lo sem senso crítico é correr o risco de absorver a propaganda como verdade histórica. O filme reproduz fielmente a versão heroica vendida pelos Estados Unidos: a da vitória no fracasso, do engenho americano superando os limites da técnica — e ocultando os limites da própria ambição.

Assistir ao filme com um olhar histórico mais amplo permite enxergar além da retórica. Permite ver o Apolo 13 como o que realmente foi: o reflexo de um projeto espacial grandioso, mas insustentável. E, por contraste, abre espaço para valorizar o que o cinema quase nunca mostra — o lado soviético dessa história, que não fincou bandeiras, mas fincou raízes.