Redação Viomundo

O Viomundo publica hoje o segundo de uma série de dois artigos de Tomás Amaral sobre o o contexto geopolítico e as razões históricas do atual conflito entre Israel e Irã.

O primeiro abordou a evolução da estratégia anglo-saxônica, inaugurada pelo Império Britânico e continuada pelo imperialismo estadunidense, de dominar o mundo árabe e, em especial, o sudoeste asiático.

A ocupação sionista na Palestina, desde o final do século 19, é um projeto colonial britânico empreendido como meio para alcançar este objetivo.

Tomás Amaral é documentarista e analista político.

Irã e Israel: um confronto final

O nacionalismo árabe

Por Tomás Amaral*, especial para o Viomundo

O nacionalismo árabe tem suas raízes em movimentos independentistas que eclodiram no mundo árabe em reação às estruturas coloniais do Império Otomano, e também da França e da Inglaterra.

Em 1832, despontava na Argélia, ocupada pela França, uma jovem liderança, Abd Qadir, nomeado Emir das tribos sufis. Abd Qadir travou inúmeras batalhas contra o exército francês, vencendo várias delas, até que ele se rendeu em 1847. Inúmeros outros movimentos independentistas eclodiram no mundo árabe no século 19.

No final do século, no Egito, um movimento nacionalista que rechaçava a presença britânica no país eclodiu, com destaque para intelectuais islâmicos como Lutfi Sayyid e Mustava Kamil. Mas é no século 20, que o nacionalismo se espalha no mundo árabe, com os povos reivindicando sua independência do Império Otomano e rechaçando a tutela colonial de França e Inglaterra.

As províncias árabes, ao assistir os países dos Balcãs, como Sérvia, Romênia e Bulgária, alcançarem sua independência do Império Otomano (final do século 19 e o início do 20), se encorajavam a conquistar a sua.

Durante a Primeira Guerra Mundial, a maior parte das províncias árabes lutaram ao lado dos Aliados contra as forças do Império Otomano, que se aliou ao Eixo. Com o fim da guerra, os líderes árabes esperavam que Inglaterra e França reconhecessem suas independências, mas não foi isso o que aconteceu.

Os bolcheviques tiveram acesso ao acordo secreto Sykes-Picot e os publicaram em seus jornais. A notícia se espalhou e frustrou os árabes que passaram a conhecer tanto o documento, que planeja a partilha do mundo árabe entre as potências europeias, quanto as políticas neocoloniais britânicas e francesas que os subjugaram, na prática.

Em reação ao neocolonialismo, as ideias nacionalistas se espalharam pelo mundo árabe.

Em 1951, no Irã, o intelectual nacionalista, Mohammad Mosaddegh, é eleito presidente. Em seu governo, ele introduz política sociais, como a Previdência Social, realiza uma reforma agrária e nacionaliza a indústria iraniana do petróleo.

Em 1953, a CIA, sob a administração de Eisenhower, e o MI6, sob o comando de Churchill, tramam o golpe de estado que depôs e prendeu Mosaddegh e empossou a ditadura de Reza Pahlavi.

Em 1952, no Egito, um movimento de oficiais nacionalistas liderou o golpe militar que destituiu o corrupto Rei Faruk. O general Mohamed Naguib assumiu a presidência e o coronel Gamal Abdel Nasser assume o cargo de primeiro-ministro.

Naguib e Nasser expulsam as tropas britânicas do país e a independência egípcia é proclamada, em 1953. Uma série de reformas têm início, a principal delas, uma reforma agrária.

Em 1954, Nasser assume a presidência, após uma traição de Naguib, que o fez perder o cargo. Em 1956, as primeiras eleições presidenciais da história egípcia são realizadas e Nasser é eleito com 99% dos votos.

Nasser teve um enorme protagonismo na política internacional nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos principais articuladores do movimento dos países não-alinhados.

O presidente egípcio, Gamal Abdel Nasser, acena para a multidão em Mansoura, Egito, em 1960. Foto: Wkipedia Commons

Em 1961, a FLN, Frente de Libertação da Argélia, depois de anos de uma guerra de guerrilha travada – martirizando milhares de combatentes, mas também assassinando vários policiais e militares franceses – consegue finalmente impor uma situação insustentável ao colonialismo francês, tanto na própria Argélia quanto na opinião pública francesa e mundial; o que levou o governo de De Gaulle a negociar a sua retirada e reconhecer a independência da Argélia, em 1962. O primeiro presidente argelino, o nacionalista Ahmed Ben Bella, foi eleito em 1963.

Após a independência em 1946, a Síria passou por longos períodos de instabilidade política até que o Partido Socialista Árabe Baath da Síria chegou ao poder, em 1963, por meio de um golpe militar. O general nacionalista, Amin al-Hafiz, junto a um conselho militar, governou o país até 1966, quando foi destituído por um golpe interno no próprio partido por Nureddin al-Atassi, também nacionalista.

Em 1971, Hafez al-Assad que era ministro da Defesa, assume a presidência, onde se manteve até a sua morte, em 2000, quando assume o seu filho, Bashar al-Assad. Hafez al-Assad promoveu uma política de industrialização que modernizou a Síria, implementou serviços sociais nas áreas da saúde e educação, mas governou o país com mãos de ferro, reprimindo toda a forma de dissidência.

Em 1969, um movimento de oficiais nacionalistas na Líbia, liderado por Muammar Gaddafi, e com a colaboração de oficiais nasseristas do vizinho Egito, derruba a monarquia do Rei Idris I.

Gaddafi governou o país até a guerra provocada, culminando em seu assassinato, pela administração de Barak Obama, com o apoio militar da França e da Inglaterra. Além da cumplicidade do Mossad e da IDF e das monarquias do Golfo Pérsico.

Ao longo das quatro décadas em que governou a Líbia, Gaddafi promoveu uma reforma agrária, erradicou a fome, nacionalizou o petróleo e todas as indústrias, construiu estradas, portos e hospitais, criou um sistema público de saúde e educação e, na política externa, criou mecanismos de integração panafricana, que desafiavam a ordem imperialista no continente.

Em 1979, 26 anos depois do golpe que derrubou Mossadegh, acontece no Irã a revolução popular e islâmica, que derruba a ditadura do Xá Reza Pahlavi, apoiada pelo Ocidente, e instaura um regime que combina democracia representativa com teocracia islâmica.

Teerã, 1979: manifestantes durante os protestos que derrubaram o governo do Xá Reza Pahlavi. Foto: domínio público

Desde então, no Irã acontecem eleições presidenciais e parlamentares, com voto universal (incluindo as mulheres), como em qualquer país dito democrático no Ocidente.

A diferença é que a figura do Aitolá – tanto o primeiro, Ruhollah Khomeini, quanto o segundo e atual, Ali Khamenei – exerce um papel de liderança espiritual da nação e cultiva um círculo de conselheiros que formulam diretrizes e orientam as lideranças políticas.

Em suma, a liderança máxima iraniana atua de forma semelhante ao Partido Comunista Chinês ou à Família Real Britânica em seus respectivos países. Ou, podemos acrescentar, de forma semelhante às oligarquias financeiras que orientam os presidentes em qualquer país capitalista ocidental – embora nesses casos a orientação seja oculta do público.

O Irã deu saltos sociais e tecnológicos imensos depois da revolução de cunho nacionalista. O país persa ocupa a primeira posição em vária áreas da ciência e da medicina, como diversas modalidades de implantes. O Irã é também o primeiro país do mundo em nanotecnologia e tem uma indústria militar de ponta, com drones, aeronaves e satélites de última geração.

O Irã tem universidades que figuram entre as mais conceituadas do planeta. 60% das pessoas graduadas em cursos superiores são mulheres. As mulheres também constituem quase 50% do funcionalismo público.

Na década de 1980, a CIA financiou o líder iraquiano, Saddam Houssein, para derrubar o governo iraniano. As tropas de Saddam chegaram a invadir o Irã, mas foram expulsas, após quase uma década de guerra.

Após a guerra, Saddam Houssein se rebelou contra seus patrões imperialistas e deu uma guinada nacionalista, adotando uma política externa independente dos Estados Unidos e usando o petróleo iraquiano para promover os seus próprios interesses. Após Saddam Houssein invadir o Kwait, o governo de George H. W. Bush (o pai) travou a chamada Guerra do Golfo, bombardeando o Iraque.

Saddam resistiu e tornou-se ainda mais nacionalista, chegando a se articular, na OPEP e em mecanismos multilaterais, com outros líderes nacionalistas, outrora seus adversários na geopolítica regional, como Muammar Gaddafi, contra os interesses dos EUA.

Em 2003, o governo de George W. Bush Jr. (o filho) terminou o que seu pai começara. Os Estados Unidos invadiram e bombardearam o Iraque, destituindo Saddam, que foi em seguida enforcado pelas forças de oposição.

Com exceção do Irã, que resiste, Bashar al-Assad foi o último líder árabe nacionalista. A primeira década de seu governo modernizou e estabilizou socialmente a Síria. A partir de 2011, ele enfrentou a guerra civil provocada pela CIA, Departamento de Estado e ONGs estadunidenses, em parceria com Israel, França, Inglaterra e as monarquias do Golfo, que culminou em sua deposição em 2024.

No nacionalismo árabe, houve líderes democráticos, como Nasser, no Egito. Houve líderes que instituíram políticas de inspiração socialista, como Nasser e Gaddafi. E houve líderes despóticos que preservaram uma estrutura repressiva e desigual em seus países, como Saddam Houssein, no Iraque. O que tiveram em comum foram seus respectivos projetos de soberania.

Em suma, para o objetivo das elites ocidentais de controlar o Oriente Médio, e o petróleo da região, o nacionalismo árabe é o principal adversário a ser combatido, desde o final do século 19, nos tempos do Império Britânico.

Quem está no comando

Pensávamos que, da segunda metade do século 20 até hoje, os Estados Unidos estavam no comando e a Europa se submetia às suas vontades pela força, como por exemplo quando acompanhou aos EUA nas guerras do Iraque, da Líbia e da Síria.

Este raciocínio está parcialmente correto. No entanto, o que nos escapou foi que, acima do próprio poder dos Estados Unidos, estão as mesmas oligarquias europeias (em conluio com a estadunidense), que comandam o mundo desde o século 19, através dos impérios Britânico e Francês, principalmente, e que hoje não atendem mais a interesses estritamente nacionais.

Os interesses das oligarquias que comandam o mundo na atualidade são transnacionais. Elas apenas utilizam os estados que representam os seus interesses, como Estados Unidos, Inglaterra e França, como instrumentos para moldar a política e a economia globais.

A guerra na Ucrânia serviu para mostrar a verdadeira face dos países europeus. Todos eles – com exceção apenas da Bielorrússia, e mais um ou dois dissidentes – embarcaram de ponta-cabeça em uma guerra existencial contra a Rússia.

Hoje está mais claro que a guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia não é só uma estratégia dos neocons, do Pentágono, da CIA e da Casa Branca.

A mesma obstinação, que estrategistas do Império Britânico tinham em conter o Império Russo no século XIX, ou que Winston Churchill e seu staff tinham em conter a revolução bolchevique e, depois, a União Soviética sob Stalin, as oligarquias europeias continuam tendo para aniquilar a Rússia – por ser, esta, o maior obstáculo para o seu objetivo de hegemonia global.

Quando Donald Trump assumiu a Casa Branca e sinalizou que iria tirar os Estados Unidos da guerra contra a Rússia na Ucrânia, vimos os presidentes da França, Inglaterra e Alemanha, e os representantes do Parlamento Europeu, declarando que iriam continuar a financiar a guerra e prometendo, inclusive, uma escalada.

Trump acabou recuando e os Estados Unidos continuam financiando o exército ucraniano. Mas esse fato mostrou que a Europa não embarca nas guerras imperialistas por pressão dos Estados Unidos. As suas oligarquias planejaram essas e outras guerras junto com a oligarquia dos Estados Unidos.

Igualmente, vemos, agora, depois do ataque de Israel ao Irã, que os mesmos líderes europeus manifestaram o seu apoio irrestrito a Israel, depois de um ataque terrorista não provocado, que assassinou oficiais militares, cientistas e civis, nas vésperas de uma negociação diplomática.

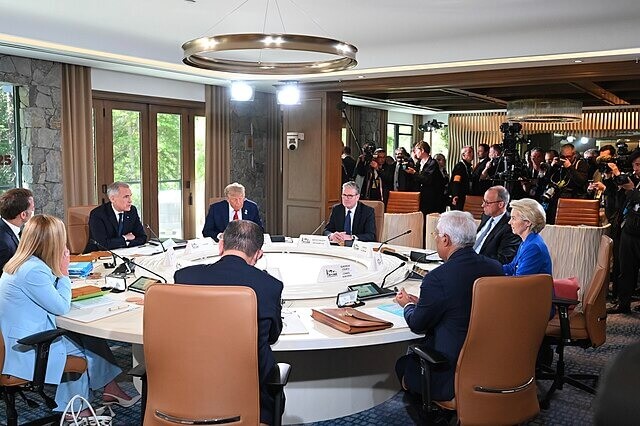

O chancelar da Alemanha, Friedrich Merz, que não disfarça a ideologia imperialista em seus discursos, admitiu na última cúpula do G7 que Israel, em seu ataque ao Irã, está a serviço das potências ocidentais.

Merz disse: “Este é o trabalho sujo que Israel está fazendo por todos nós.” E, com hipocrisia, completa: “Também somos vítimas deste regime. Esse regime clerical trouxe morte e destruição ao mundo”.

Junho de 2025: Cúpula do G7 com chefes de estado dos países integrantes e participação da presidente do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen. Foto: Wikipedia Commons

O presidente russo, Vladmir Putin, disse, em 2024, em entrevista:

“Ao longo de séculos, por 500 anos, [as oligarquias europeias] têm parasitado outros povos. Eles dilaceraram as pobres nações da África, exploraram a América Latina, exploraram a Ásia. (…) Eles se acostumaram a, por séculos, encher suas barrigas com carne humana e seus bolsos com dinheiro. Mas eles precisam entender que o baile dos vampiros está chegando ao fim”.

A Segunda Guerra Fria

No início do século 21, o governo Bush inaugura a era das guerras no mundo árabe. Inglaterra e França acompanham os Estados Unidos nas guerras do Afeganistão e do Iraque, que destruíram ambos os países e transferiram suas riquezas para a coalização invasora.

A motivação e o modus operandi dessas guerras imperialistas foram os mesmos das invasões e ataques britânicos a países árabes no século 19, apenas as armas eram diferentes: muito mais modernas, causando, portanto, muito mais mortes e destruição.

Desde então (faz 20 anos), políticos estadunidenses e a mídia corporativa ocidental fazem alusões ao objetivo de invadir e bombardear o Irã.

O senador John McCain, um dos principais articuladores das revoluções coloridas da Primavera Árabe, que aconteceriam no Governo Obama, a partir de 2011, viralizou em uma reunião política, em 2007, cantando o refrão de uma canção dos Beach Boys: “Bomb, bomb, bomb, Iran”.

O Irã completaria a lista dos países muçulmanos a serem derrubados, citada pelo General Clark, o que passaria o controle total do Oriente Médio para os Estados Unidos, Israel e as mesmas oligarquias europeias que perseguem esse objetivo desde o século 19.

No entanto, em paralelo com a política bélica imperial lançada na era Bush-Cheney, uma nova ordem multipolar começou a ser gestada, fortalecendo o multilateralismo e desafiando as estratégias imperialistas. Estabeleceu-se, então, a chamada Segunda Guerra Fria, conforme a terminologia de alguns autores.

Chávez, na Venezuela, liderando um bloco com outros presidentes progressistas latino-americanos; Putin, na Rússia; Gaddafi, na Líbia, liderando um movimento panafricano; Ahmadinejad, no Irã, à frente da resistência anti-imperialista, o Oriente Médio; e Hu Jintao, na China; começam a construir uma série de mecanismo multilaterais e políticas de integração, envolvendo o Sul Global, que desafiam os planos das elites estadunidense e europeia.

Na década de 2010, o Irã começa, sob o protagonismo do General Qasem Soleimani, a articular as forças de resistência anti-imperialista na região. É organizado, então, o chamado Eixo da Resistência, articulando as forças armadas iranianas, com a resistência armada palestina, o Hezbollah, no Líbano, milícias iraquianas xiitas e as forças armadas e as milícias anti-imperialistas da Síria, que, então, se encontrava em guerra civil.

No dia 3 de janeiro de 2020, o governo Trump, em sua primeira administração, juntamente com Netanyahu, o Mossad e o IDF (serviço de inteligência e forças armadas israelenses), coordena o assassinato, por drone, do General Soleimani, que estava em uma missão diplomática no Iraque.

Janeiro de 2020: O general iraniano Qasem Soleimani, articulador do Eixo da Resistência, é assassinado por ordem de Donald Trump, em articulação com os sionistas. Foto: Wikipedia Commons

O assassinato do general de um outro país, fora de um contexto de guerra, demonstra ao mundo como as elites ocidentais e o sionismo estão em guerra permanente contra o resto do planeta desde, pelo menos, o século 19.

A confrontação total

As oligarquias europeias que aspiram hegemonia global, desde o século 19, ao perceberem um ponto de virada que promete jogar o seu projeto por água abaixo, só enxergam um meio para tentar adiar o seu próprio declínio: guerras.

No entanto, o bloco imperialista do Ocidente coletivo está perdendo a guerra contra a Rússia na Ucrânia e também perderam o primeiro round da guerra contra o Irã, não logrando o objetivo de destruir a sua capacidade de defesa e depor o seu governo.

O argumento central da campanha diplomática contra o Irã, com sanções e ameaças de invasão por três décadas, além de hipocrisia, constitui um sofisma paradoxal. Os Estados Unidos e Israel querem destruir o Irã e sabem que este tem a capacidade de se defender.

Então, os presidentes estadunidenses, como Bush, Obama e Trump, dizem ao governo iraniano: “Se vocês não abrirem mão de sua capacidade de defesa (o programa de mísseis e o programa nuclear para fins pacíficos), iremos te atacar”.

No entanto, o real objetivo de pressionar para que o Irã abra mão de sua capacidade de defesa é justamente para possibilitar ele possa ser atacado, sem conseguir se defender.

Podemos ver que há uma lógica estratégica, uma certa coordenação e um timing entre as guerras imperialistas atuais: a guerra na Ucrânia, planejada para desgastar a Rússia; o avanço sobre a Palestina, lançando mão de uma limpeza étnica em Gaza; a derrubada do governo de Assad na Síria e sua tomada por combatentes mercenários a serviço do Ocidente; e o ataque ao Irã.

Um outro fator que explica a decisão de atacar o Irã nesse momento é, além de seu protagonismo na construção de um mundo multipolar e de sua resistência à expansão e consolidação do projeto sionista no sudoeste asiático, a geopolítica dos corredores de conectividade.

O Irã é peça-chave em dois projetos de conectividade que, do ponto de vista do imperialismo ocidental, representam duas das maiores ameaças ao seu projeto geopolítico: a Nova Rota da Seda, arquitetada pela China, e o Corredor de Transporte Norte-Sul Internacional (INSTC), arquitetado pela Rússia.

A chamada Nova Rota da Seda (Cinturão Econômico da Rota da Seda e a Rota da Seda Marítima do Século 21) visa conectar a China à Europa e à África, por vias terrestres – atravessando todo o continente asiático –, e à América Latina, por via marítima.

E o Corredor de Transporte Norte-Sul Internacional, está sendo construído ligando a Rússia ao Golfo Pérsico, atravessando, de norte a sul, os territórios do Cazaquistão e do Irã.

A arquitetura dos novos corredores geoeconômicos euroasiáticos, planejada pela Rússia e pela China, engendra novos blocos, nós e fluxos de comércio que jogam para escanteio, no grande intercâmbio de riquezas a nível global, as antigas potências imperialistas.

As oligarquias ocidentais, no topo do sistema financeiro mundial, esperneiam dentro do espiral em movimento da água que vai descendo pelo ralo da história. O ataque do Ocidente coletivo ao Irã, denota uma situação de desespero da parte do imperialismo, e que se revelou um grande erro de cálculo.

Provavelmente, Netanyahu e seu staff sionista, convenceram a administração Trump e a engrenagem de poder estadunidense de que, com um ataque surpresa, poderiam fazer o governo iraniano desmoronar, tal qual conseguiram há sete meses atrás na Síria.

27 de janeiro de 2020: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reúne-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, 24 dias após o ataque que assassinou o General Qasem Soleimani. Foto: Wikimedia Commons.

O ataque surpresa de Israel ao Irã foi desferido no dia 13 de junho de 2025, alvejando instalações nucleares em Natanz e Isfahan, prédios residenciais em Teerã, onde residiam cientistas e altos oficiais assassinados, junto às suas famílias e vizinhos civis. Bases aéreas em todo o país também foram bombardeadas.

O ataque realizado configura um crime de guerra, de acordo com as leis internacionais. Foi um ataque não provocado, em tempos de paz, e de natureza terrorista, por ter alvejado civis e oficiais que não estavam em guerra.

O regime sionista logrou assassinar oficiais do alto comando e afetar o sistema de defesa aéreo iraniano. Há relatos de que um cyber-ataque foi realizado, simultaneamente, para afetar a cadeia de comando. Com isso, esperavam anular capacidade de reação das forças armadas iranianas.

No entanto, o governo iraniano e suas forças armadas se recompuseram e se reorganizaram em menos de 24 horas, nomeando substitutos para os cargos dos altos oficiais assassinatos e ativando o seu sistema de defesa.

O tiro saiu pela culatra porque, não só o Irã resistiu à tentativa do Shock and Awe israelense, como deu início a uma retaliação fulminante. No dia seguinte ao ataque, o Irã iniciou o bombardeamento da capital Tel Aviv e outros pontos importantes da ocupação sionista.

O Irã atingiu e destruiu alvos estratégicos, entre eles o Instituto Weizmann, o maior complexo científico de Israel, imbricado com sua indústria bélica; o complexo industrial militar Rafael, que fabrica a maior parte das armas empregas no sistema de defesa israelense; a sede central do Mossad, o famigerado serviço de inteligência sionista; importantes prédios comerciais de Tel Aviv, inclusive o prédio da bolsa de valores; o prédio da Microsoft, que fornecia dados e aplicativos de espionagem para a inteligência israelense, incluindo dados sensíveis da população e do governo iraniano, como os dados de seu programa nuclear, que os EUA e Israel tentaram destruir.

Também foram bombardeados portos, aeroportos, centrais de energia, assentamentos e até bunkers. Nunca na história, Israel conheceu um ataque de tal magnitude. Alguns analistas estimam que o prejuízo econômico causado a Israel pelos danos em sua infraestrutura se aproxima da casa de 1 trilhão de dólares.

O Irã derrubou de vez a propaganda do sistema defensivo Iron Dome, que os Estados Unidos instalaram em 2011 em Israel – sendo tecnologicamente renovado nos anos posteriores – alegando que nenhum míssil seria capaz de penetrar no espaço aéreo israelense.

O moral sionista, dos altos círculos do governo à população civil, passando pelas forças armadas, foi despedaçado. Logo nos primeiros dias de guerra, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, retirou sua família de Israel e fugiu para a Grécia.

Muitos colonos fugiram de Israel para não mais voltar. A perda de uma parte significativa de sua população também representa um prejuízo político e econômico ao projeto sionista. Outros tantos tentaram fugir, mas foram impedidos pelas próprias autoridades israelenses.

Israel também conseguiu desferir ataques mortais e danos significativos à infraestrutura iraniana. O prédio do Ministério da Defesa foi bombardeado. Fábricas de mísseis, portos, hospitais, conjuntos residenciais…

No entanto, o Irã é um país enorme – entre os vinte maiores do mundo –, enquanto Israel é do tamanho de Sergipe, o menor estado brasileiro. Se o conflito continuasse, a ocupação sionista seria fisicamente destruída pelo Irã em uma fração do tempo que necessitaria para causar um estrago irreparável ao país persa.

A Israel só restou atrair os Estados Unidos para ingressarem diretamente no conflito.

O reality show de Trump

Foto oficial do presidente dos EUA, Donald Trump. Foto: Divulgação/Donald Trump

Como ex-apresentador de TV, Trump domina a arte da manipulação midiática, em que o discurso encenado e amplamente difundido se sobrepõe à realidade.

A engenharia das redes sociais, engendrada pelas Big Techs, potencializa o simulacro de realidade midiático – para fazermos alusão ao filósofo francês Baudrillard.

Após a tentativa de colapsar o governo iraniano fracassar, Trump apostou na pós-verdade para disfarçar a crise e se retirar do conflito – como um mágico ilusionista que solta uma bomba de fumaça e se retira da cena, passando por detrás dos panos sem que a plateia o veja.

No dia 21 de junho, Trump anunciou ao mundo em sua conta da plataforma X, que os EUA haviam realizado um ataque com bombas nas instalações nucleares iranianas, de Fordow, Natan e Isfahan. Trump declarou que as instalações haviam sido completamente destruídas e que o programa nuclear iraniano havia sido eliminado.

O governo iraniano desmentiu as declarações. Imagens de satélite mostraram que o governo iraniano havia retirado e transportado por caminhões os materiais sensíveis das instalações, alguns dias antes. Alguns analistas relatam que a inteligência russa alertou ao governo iraniano sobre os ataques, com antecedência.

O Irã respondeu ao ataque dos Estados Unidos, bombardeando a base de Al Udeid, no Qatar – a maior base militar dos Estados Unidos na região. Esta foi a primeira vez, após a Segunda Guerra, que um país (e não um grupo de combatentes) bombardeia uma base militar dos Estados Unidos.

A retaliação foi uma demonstração clara de que se os EUA quiserem mesmo entrarem em guerra, todas as suas bases no sudoeste asiático se tornarão alvos de um exército que tem a capacidade de atingi-las.

Como não houve mortes nos ataques realizados pelos EUA às instalações iranianas, o governo iraniano comunicou o seu ataque com horas de antecedência para dar tempo de as forças armadas estadunidenses evacuarem.

Nesse sentido, a retaliação iraniana também foi mais uma operação de relações públicas do que um ato de guerra.

Após o ataque iraniano, Trump publicou um chamado para um cessar-fogo, em sua conta X, que foi atendido em menos de 24 horas pelos dois lados do conflito – Irã e Israel.

Trump realizou uma encenação militar para atender o lobby sionista – que o derrubaria se ele não tomasse alguma providência; para manter a imagem dos Estados Unidos, diante do mundo, como o valentão capaz de destruir qualquer um que o desafie; e para manter a sua própria pose de líder que está por cima na situação – pois, depois que ele admitiu que deu o sinal verde para o ataque israelense que desencadeou a guerra, deixar Israel se destruída significaria também a sua desmoralização como líder e estrategista.

A margem de manobra para Trump responder à encrenca em que ele e Israel se meteram era extremamente apertada.

Ele tinha que ao, mesmo tempo, mostrar ao mundo que daria uma resposta ao Irã, mas sem provocar uma escalada do conflito que destruiria Israel.

E, também, salvar a sua própria reputação em dois sentidos contraditórios: um, como pacifista (honrando sua promessa de campanha) e, outro, como o valentão que não foge da briga.

Nesse sentido, a encenação de Trump, embora cômica e ridícula, foi bem sucedida. Ele, ao mesmo tempo, exportou a imagem de valentão para alguns e de pacifista para outros, embora não seja nem um nem outro.

Em sua narrativa, escondeu o fato de ele próprio iniciou a guerra e propagou que ele a terminou, por ser um amante da paz. E, ao mesmo tempo, propagou que nocauteou o Irã (com os bombardeios simbólicos que poucos danos fizeram), o forçando a aceitar um cessar-fogo.

Trump correu da briga em grande estilo e ainda tirando onda em sua rede social.

O Irã aceitou o cessar-fogo, pois Israel destruiu significativamente seu sistema de defesa aéreo no ataque surpresa que desencadeou a guerra. De forma que, apesar dos danos infringidos a Israel terem sido proporcionalmente muito mais devastadores do que aqueles que sofreu, ainda assim, os sacrifícios do lado iraniano foram muito altos. Tanto em infraestrutura quanto em vidas humanas.

O regime sionista nunca trabalha com a verdade, mas somente com propaganda. Oficialmente, o governo israelense declarou o número de 28 mortes, em face de 935 mortes declaradas pelo governo iraniano. Mas não é nada crível e provável que tenham sido tão poucas mortes em decorrência de dezenas ou centenas de explosões de grande porte em Tel Aviv, Raifa e outras localidades, registradas em vídeo.

As forças policiais de Israel estavam censurando e reprimindo seus próprios cidadãos que divulgavam imagens nas redes sociais mostrando a destruição na ocupação sionista.

Perspectivas futuras

O Irã sai vitorioso do conflito após mostrar que é capaz de destruir Israel em uma guerra convencional.

A única maneira de subjugar o Irã seria com um ataque nuclear. No entanto, os aliados do Irã que também detêm armas nucleares, como Paquistão e Coreia o Norte, disseram que retaliariam Israel se esta realizasse um ataque de tal natureza.

O paradoxo do imperialismo é que quanto mais forte militarmente um país não alinhado à sua ordem é, mais seus governantes desejam subjugá-lo.

Depois da derrota imposta a Israel, a máquina de guerra imperialista não descansará até tentar uma revanche, empreendendo um novo ataque surpresa de força redobrada.

Nesse sentido, o cessar-fogo é contraproducente para o Irã, que estava em vias de aniquilar fisicamente Israel, o seu inimigo existencial (mas pagando um preço alto por isso).

A ocupação sionista é um projeto inconciliável com os outros povos no mundo árabe, ela depende da aniquilação de populações inteiras à sua volta e do desmantelamento de qualquer projeto de soberania.

Dos sete países do roteiro que Netanyahu, na virada do século, traçou para que os Estados Unidos destruíssem e depusessem seus governos, o Irã é o último da lista; e o primeiro que impôs uma derrota militar a Israel e Estados Unidos.

A situação que temos agora é a trégua de uma guerra que fatalmente será retomada em algum momento da história. Enquanto isso, os dois lados do conflito se recuperam e investem em armamentos e defesa.

As maiores perdas do Irã foram, provavelmente, a perda do medo e a do que lhe restava de ilusão para negociar diplomaticamente com o Ocidente e seus organismos, como a ONU ou a Agência Internacional de Energia Atômica.

Os Estados Unidos usaram a falsa alegação de que o Irã estaria fabricando armas nucleares para criar um pretexto para atacá-lo.

Ironicamente, agora, o Irã, se quiser, pode até mesmo desenvolver uma bomba nuclear, que não estava em seus planos, sem prestar qualquer satisfação ao Ocidente e estar pronto para a guerra contra aqueles que querem lhe aniquilar.

Seu governo e sua população viram, na prática, que têm condições de travar e vencer essa guerra

*Tomás Amaral é formado em Cinema pela Universidade Estácio de Sá (RJ). Atua como documentarista e analista geopolítico.